耕作放棄地や農地を「無理に守らない」「適切な規模に畳む」「余白を活かす」 人口減少社会に向き合う"縮充"で新事業 むじょう2025年5月23日

「地域活性化」だけではなく「縮小するなかでどう充実した生活を目指すか」。人口減少時代の持続可能な地域づくりをテーマに、むじょう(東京、前田陽汰代表取締役)は「縮充(しゅくじゅう)」という概念を掲げた事業を本格始動する。空き家・公共交通・山林・農地・教育・医療・自治会活動など幅広い分野で「減ることを前提に、どう在り続けるか」を追求する。

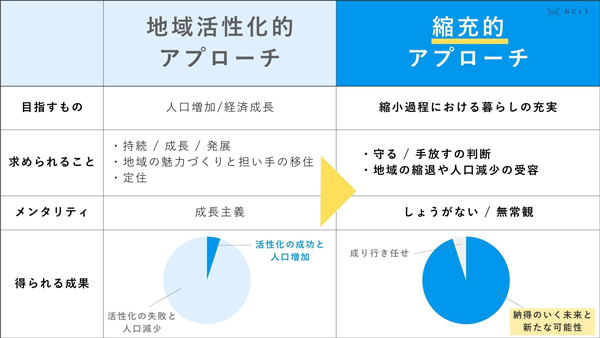

人口減少、高齢化、空き家率の上昇、インフラ維持困難に直面し、政府・自治体・企業は「地方創生」「移住促進」「活性化」など"増やすこと"を中心とした対策を重ねてきた。しかし、もはや"増える前提"そのものが崩れつつあり「どう減っていくのか」「減ったあと、どうあるか」が問われている。

縮充的アプローチの考え方

縮充的アプローチの考え方

「縮充」は、"縮小(shrink)"と"充実(fulfillment)"をかけ合わせた造語。人口減少によって既存モデルが限界を迎えている分野に対して、あえて「無理に守らない」「適切な規模に畳む」「余白を活かす」という視点で新しい設計図を描く。拡大でも撤退でもない、第三の地域のあり方が「縮充」だ。

無理なく維持する実証

耕作放棄地をヤギで管理

耕作放棄地をヤギで管理

同社が進めているリサーチ・実証では、「耕作放棄地の縮充」は土地の可能性を維持しつつ、関係者の心の重荷にならない状態を保つ。作付けもしないが、完全放置もしない、その間を担う選択肢としてヤギの放牧による"粗放管理"を採用している。自社牧場(神奈川県湯河原町)で飼育する9頭のヤギにより緩やかに管理し、雑草の繁茂や獣害リスクを防ぎ、管理コストを最小限に抑える。今後は自治体との連携により、町有地管理や山間地・中山間地の"余白"を支えるモデルとして普及を目指す。

島根県海士町「継ぐ米」で販路開拓

島根県海士町「継ぐ米」で販路開拓

「田んぼの縮充」は、単なる農地の集約ではなく"無理なく心地よい範囲で農を続けられること"が目的。守る農地と還す農地を明確に分け、農業の継続性と自然回復を両立させる。島根県海士町では「継ぐ米」という販路開拓事業を展開している。農産物の"単価"を安定させ、農家が「どれだけ作るか」を自律的に調整できるようにする仕組み。単価が安定すれば、生産量を減らしても生活が維持でき、耕作する農地の面積の調整がしやすくなり、小規模でも持続可能な営農体制への転換が見込める。

社会実装目指して研究所も新設

「縮充研究所」を新設し、社会実装だけでなく、理論とデータに基づく「縮充の可視化」も目指している。今後は各分野の専門家・自治体・研究者と連携し、政策提言や白書の発行、パートナー自治体との共創型プロジェクトを展開する。

同社は「縮充」概念を社会実装するため、単なるコンサルティングではなく、現場から理論をつくり、理論を再び現場に還元する"実践知の循環"を担う組織を目指している。すでに自社で農地・耕作放棄地・教育といった複数の実証フィールドを持ち、理論を現場から紡ぎ出すプロセスを進行中だ。

今後は、「縮充研究所」をハブとして、各分野の知見を横断的に体系化し、全国に共有可能な形での知の蓄積と発信を進める。2025年度中に「縮充白書」の発行を予定している。5月からはパートナー自治体・企業の募集を開始し、共同での調査・実装・政策提言を行う「縮充連携プロジェクト」を展開する。調査対象の地域やフィールドの公募も検討している。来年度以降は学生や若手研究者への助成制度の組成も計画している。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日