【横田敏恭・GAP普及推進機構理事長に聞く】グローバルGAPは世界への通行手形2017年7月31日

最近、小泉進次郎自民党農林部会長の発言をきっかけに、にわかに「GAP」に注目が集まっている。改めて「GAP」とは何か? それは生産者にどのようなメリットがあるのか? 国内には何種類もの「GAP」が存在するがそれは同等のものなのか? など「GAP」の基本的な疑問を横田敏恭GAP普及推進機構理事長に聞いた。

◆当たり前のことを当たり前に行う

――「ギャップ(GAP)」を農水省は「農業生産工程管理」といっていますが、以前は「適正農業規範」といっていましたが、そもそもGAPとは何のことですか?

GAPとは、Good Agricultural Practiceの頭文字をとったもので、農水省は農業生産工程管理と訳していますが、単に生産工程管理をしっかりしましょうというだけではなくて、Good Agricultural Practiceを直訳すれば「良い農業の実践」なので「適正農業規範」の方が近いと私は思いますし、きちんとした農業をしようということです。

GAPとは、Good Agricultural Practiceの頭文字をとったもので、農水省は農業生産工程管理と訳していますが、単に生産工程管理をしっかりしましょうというだけではなくて、Good Agricultural Practiceを直訳すれば「良い農業の実践」なので「適正農業規範」の方が近いと私は思いますし、きちんとした農業をしようということです。

いままで農業の場合には経営という観点が弱く、「家業」という意識が強かった。最近は、農業経営者が増えてきて、農業を経営として、ビジネスとしてとらえる視点が強くなってきています。経営をしていけばリスクもあります。そのリスクをどんどん小さくしていくのは経営者として当たり前のことです。

GAPとかグローバルGAPというと難しいというイメージを持つ人がいますが、「当たり前のことを当たり前にやろうよ」というのが、そもそものGAP規範の基本的な考え方です。つまり、工程管理をしっかりやるだけではなくて、自分の経営をしっかり見つめ直そうということです。

もう一つは、自分はGAPを実践しているといくらいっても何の証拠もありません。きちんと記録を残して、それを第三者が確認し評価できる、これがもっとも重要なポイントです。普通にやっていることを、普通に取組み、普通に記録に残して第三者に確認してもらう、これが基本的なGAP認証の取組みです。記録があればそれに基づいて自分の経営を見直し、もっと経営を良くしていこうとなるわけです。

◆国際標準の認証はグローバルGAPだけ

――国内にはたくさんのGAPがありますがその位置づけはどう考えればいいんでしょうか?

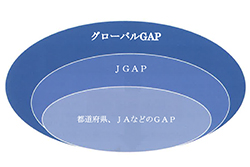

都道府県が定めたGAP、JAのGAP、生協のGAP、JGAPそしてグローバルGAP(GGAP)などがあります。その関係を非常に単純化したのが図です。

都道府県が定めたGAP、JAのGAP、生協のGAP、JGAPそしてグローバルGAP(GGAP)などがあります。その関係を非常に単純化したのが図です。

もっとも基礎的なGAPといえる都道府県やJAのGAPの多くは、これまで実施されてきている農薬や肥料など生産資材の適正使用対策の延長線上にあるといえます。農薬などの使用について指導が行われ、それに基づいたチェックリストを満足するような形での取組みで、不適切な場合には指導機関から適切で厳しい指導が行われるというものです。農水省が農業生産工程管理という背景には、こうした事情もあると思います。

そして第三者による確認・評価という仕組みがほとんどないのも、こうしたGAP規範の特徴です。

――農水省は日本発のGAPとして「JGAP(最近、アジアGAPに名称変更した)を後押ししているようですが...。

歴史的にいろいろな事情や問題があるようですが、残念ながら現時点では国際標準として認められていません。農水省もバックアップして、国際的に認められるGAP認証をめざしているところです。

――GGAPとは...。

国内でのGAPの取組みをみたときに、国際標準といえるのはGGAPだけです。輸出など海外の市場を考えるときに、「日本の農産物は安全・安心だ」という精神論だけでは国際的な市場では通用しません。これから海外を含めた農産物販売を考えるならば、国際標準(グローバルスタンダード)とは何かということを、真剣に考えないと世界から取り残されてしまいます。GGAPは国際的にも通用するような内容になっているので国際標準として認められているわけです。

国内でのGAPの取組みをみたときに、国際標準といえるのはGGAPだけです。輸出など海外の市場を考えるときに、「日本の農産物は安全・安心だ」という精神論だけでは国際的な市場では通用しません。これから海外を含めた農産物販売を考えるならば、国際標準(グローバルスタンダード)とは何かということを、真剣に考えないと世界から取り残されてしまいます。GGAPは国際的にも通用するような内容になっているので国際標準として認められているわけです。

これを通行手形に例えれば、通行手形を持っていない人=GAP認証を未取得、地域限定の通行手形を持っている人=GGAP以外の日本のGAP認証を取得、世界中どこでも通用する手形を持っている人=GGAP認証を取得、ということではないでしょうか。

GGAP認証を取得すると、世界の小売業者や食品メーカーと自由に交渉できるベースができたことになるわけです。

(写真)横田敏恭・(一社)GAP普及推進機構理事長、(GLOBAL G・A・P協議会理事長)

――海外を目指す大規模生産者には必要だと思いますが、小規模零細農家にも必要ですか?

小規模零細であっても、そういう人たちが集まって大きなロットがつくれて、それを大きな市場や食品メーカーに原材料として出荷するのであれば、きちんとした農業をしている証としてGAP認証に取組まないと信用されなくなってしまいます。

一方で、量がないので近所の直売所で顔の見える関係で販売している人には、GAP認証を取得する必要はないと私は思っています。

自分の経営規模やどこに売っているのか、今後どこに売り先を拡大しようとしているのか、それによってGAPの活用の仕方は少しずつ異なると思っています。

◆三つの柱 食品・労働・環境の安全

――農薬の適正使用などは昔から日本では徹底されていますが、GAPは農薬だけをいっているわけではないんですね。

GGAPは、残留農薬基準の順守や微生物による汚染の低減などの「食品安全」、農作業中の事故回避や熱中症予防の徹底など「労働安全」。地下水への影響に配慮した肥料の使用や農業生産で生じた廃棄物の適正処理などの「環境安全」という3本柱で構成されています。これに「人権保護」を加えて4本柱ともいいます。

法律で定められたことをやるのは当然ですが、GGAPで重視するのは「気づき」です。国や県の指導は「こうやりなさい」となりますが、GGAPの審査では「なぜ、あなたはこういう活動をするのですか?」と問いかけ、「それはこういうリスクがあるからそのリスクを小さくするためなのだ」と気づく。気づくと審査のためではなく、もっと経営をよくしたいと自分たちのために実践していきます。だから国際標準となり多くの国で取組まれているわけです。

――何をもって国際標準といえるのですか?

GGAPは一言でいえば、「持続可能な農業を実現するための世界共通の基準」で、世界の小売業・製造業・食品サービス業そして認定・認証機関などをメンバーとする組織である「国際食品イニシアチブ・GFSI」が承認する規格の一つです。GFSIに承認されている作物一次生産基準スキームは、GGAPを含めて4件しかありません。そして、GGAPの認証経営体数は124カ国で17万を超えています。

◆オリ・パラはレベルアップの通過点

――GAPを取得して東京オリンピック・パラリンピックで国産食材を...ということが盛んに言われていますが...。

産地や生産者が将来的に輸出を考えるのであれば、東京オリ・パラは最終目標ではなく一つのステップ・通過点だといえます。海外の人に日本農業を評価してもらうためには、きちんと国際標準でやっていますといえるように日本農業をレベルアップするチャンスです。

日本人は日本の農産物や食品は安全で安心でレベルが高いと思っていますが、それを客観的に国際標準に照らして証明するには、まずGGAP認証を取得することです。

――それで初めて海外の小売業や食品メーカーと交渉する資格を持つことができるわけですね。

そうです。そういう意味で世界のどこででも通用する「通行手形」がGGAPであり、それを持っていることが交渉の前提なのです。

そうです。そういう意味で世界のどこででも通用する「通行手形」がGGAPであり、それを持っていることが交渉の前提なのです。

GAP認証を取得すると他者と差別化できると思っている人がいますが、それは違います。交渉のテーブルに座る資格を持つだけで、価格を含めて取引条件は交渉によって決まります。

そしてGGAPで経営の健康診断をして、よりよい経営体をめざしていくツールだといえます。

日本農業のレベルをアップし世界からも評価されるためにも、生産者やJAがGGAP認証をぜひ取得していただきたいと思います。

★認証取得までの流れからチェックリストの見方まで事例を交えながらグローバルGAPをわかりやすく解説した入門編「グローバルGAPガイドブック」(1800円)はhttps://www.t-ycorp.com/書籍購入/から購入できます。

(関連記事)

・五所川原農林高校の挑戦 日本の農業を世界につなげる(前半)(17.10.31)

・五所川原農林高校の挑戦 日本の農業を世界につなげる(後半)(17.10.31)

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】豆類、野菜類、花き類にタバコガ類 府内全域で多発のおそれ 京都府2025年8月26日

【注意報】豆類、野菜類、花き類にタバコガ類 府内全域で多発のおそれ 京都府2025年8月26日 -

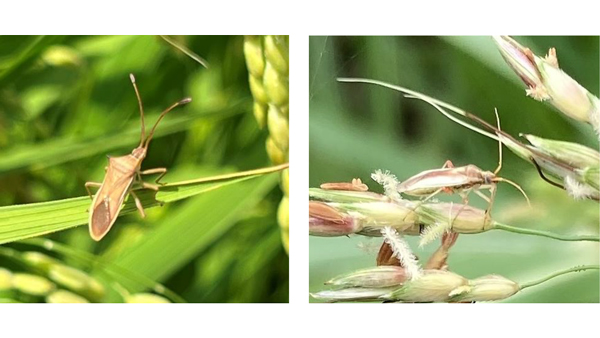

【注意報】黒大豆・小豆に吸実性カメムシ類 府内全域で多発のおそれ 京都府2025年8月26日

【注意報】黒大豆・小豆に吸実性カメムシ類 府内全域で多発のおそれ 京都府2025年8月26日 -

【注意報】ネギ、豆類、花き類にシロイチモジヨトウ 府内全域で多発のおそれ 京都府2025年8月26日

【注意報】ネギ、豆類、花き類にシロイチモジヨトウ 府内全域で多発のおそれ 京都府2025年8月26日 -

【注意報】ネギ、ブロッコリー、ダイズにシロイチモジヨトウ 県内全域で多発のおそれ 埼玉県2025年8月26日

【注意報】ネギ、ブロッコリー、ダイズにシロイチモジヨトウ 県内全域で多発のおそれ 埼玉県2025年8月26日 -

【注意報】水稲に斑点米カメムシ類 平坦地域で多発のおそれ 奈良県2025年8月26日

【注意報】水稲に斑点米カメムシ類 平坦地域で多発のおそれ 奈良県2025年8月26日 -

【JAの安心・安全な24年産米調査】直播栽培 増える見込み 特別栽培は足踏み(4)2025年8月26日

【JAの安心・安全な24年産米調査】直播栽培 増える見込み 特別栽培は足踏み(4)2025年8月26日 -

ひとめぼれの概算金2万8000円 営農継続と安定供給めざす 全農みやぎ2025年8月26日

ひとめぼれの概算金2万8000円 営農継続と安定供給めざす 全農みやぎ2025年8月26日 -

「はえぬき」の概算金2万8000円に 通年販売見通し設定 全農山形2025年8月26日

「はえぬき」の概算金2万8000円に 通年販売見通し設定 全農山形2025年8月26日 -

AIは7年産米相場動向予測になんと答えるのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年8月26日

AIは7年産米相場動向予測になんと答えるのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年8月26日 -

米価 2週連続で上昇 5kg3804円2025年8月26日

米価 2週連続で上昇 5kg3804円2025年8月26日 -

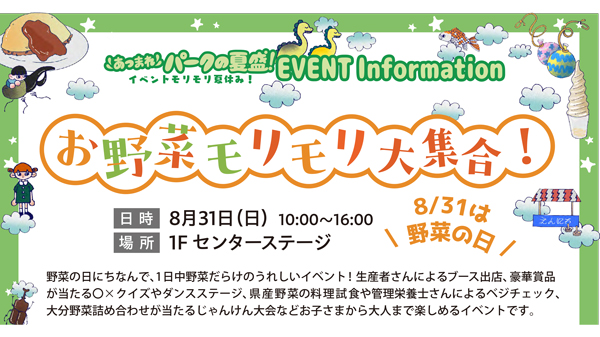

大分県産の旬の野菜・果物が"モリモリ"大集合 参加型イベント、試食や販売も JA全農おおいた2025年8月26日

大分県産の旬の野菜・果物が"モリモリ"大集合 参加型イベント、試食や販売も JA全農おおいた2025年8月26日 -

人気のフルーツが合体「ふる~じょんグミ」新発売 JA全農2025年8月26日

人気のフルーツが合体「ふる~じょんグミ」新発売 JA全農2025年8月26日 -

パックごはん全商品を値上げ JA全農ラドファ2025年8月26日

パックごはん全商品を値上げ JA全農ラドファ2025年8月26日 -

アグリキッズスクール第2回を開催 みかんジュース工場を見学 JAかみましき2025年8月26日

アグリキッズスクール第2回を開催 みかんジュース工場を見学 JAかみましき2025年8月26日 -

ミニトマトの目揃い会を開く JA鶴岡2025年8月26日

ミニトマトの目揃い会を開く JA鶴岡2025年8月26日 -

スマート農業イノベーション推進会議(IPCSA)が始動 技術実証から普及、課題解決の場へ 農研機構2025年8月26日

スマート農業イノベーション推進会議(IPCSA)が始動 技術実証から普及、課題解決の場へ 農研機構2025年8月26日 -

GREEN×EXPOにアフリカから30か国が参加表明、4カ国と公式参加契約調印 国際園芸博覧会協会2025年8月26日

GREEN×EXPOにアフリカから30か国が参加表明、4カ国と公式参加契約調印 国際園芸博覧会協会2025年8月26日 -

国産小麦の高品質化に役立つ新たな育種素材開発に成功 農研機構2025年8月26日

国産小麦の高品質化に役立つ新たな育種素材開発に成功 農研機構2025年8月26日 -

こども農業体験「稲刈り体験&田んぼの生きもの調査」参加者募集 JA全農にいがたなどが協力 新潟市2025年8月26日

こども農業体験「稲刈り体験&田んぼの生きもの調査」参加者募集 JA全農にいがたなどが協力 新潟市2025年8月26日 -

農水省事業 令和7年度「全国ジビエフェア」参加店舗募集 ぐるなび2025年8月26日

農水省事業 令和7年度「全国ジビエフェア」参加店舗募集 ぐるなび2025年8月26日