JAの活動:第43回農協人文化賞

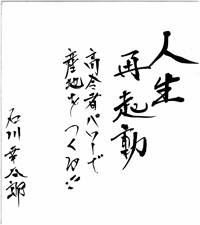

【第43回農協人文化賞】営農事業部門 茨城・常陸農協奥久慈枝物部会会長 石川幸太郎氏 心伝わる産地めざし2023年2月3日

常陸農協奥久慈枝物部会会長 石川幸太郎氏

常陸農協奥久慈枝物部会会長 石川幸太郎氏

私は昭和44(1969)年茨城県中央会に入会し、営農農政、経営監査、総合情報などに携わり、常務理事を最後に56歳で中央会を退職した。

私の住む常陸大宮市は茨城県の北部に位置し、山林が総面積の63・7%を占め、県平均の30・8%を大きく上回る中山間地域で、耕作放棄率の極めて高い地域である。特に私の集落では15haの3分の1に当たる5haがヤブに覆われた耕作放棄地で、地域の景観を損なうばかりか、地域の活力や農業を通した地域のコミュニティーさえ失われてしまっており、60歳の定年退職を迎えたら地域を何とかしたいという強い思いがあった。

その思いを早めることになったのは、参事の就任であった。当時は定年の3~4年前に参事に就任するのが一般的であったが、50歳で参事に就任したことから早期退職を決意し、参事就任の年から枝物を植え始めた。

常務を退任した平成17(2005)年地域の仲間9人で枝物部会を設立し、本格的に枝物産地作りをスタートさせた。

枝物生産部会のメンバー

枝物生産部会のメンバー

「年金プラスα」を提唱し、年金は生活費、ゴルフや家族旅行などの趣味は枝物で稼ぐ、そして部会の目標は「100人、100ha、1億円」を掲げ、平成3(2021)年部会設立後14年目にして目標の1億円を達成し、茨城県の銘柄産地の指定を受けることができた。

「ゼロ」からスタートした産地づくりは地域からの共感と多くの部会員の努力、関係機関の支援で大きく飛躍することができたと感謝している。

部会員は現在140人に拡大したが、枝物を始めて後悔したという声は全く聞こえない。

むしろ3年前に、5年前に始めれば良かった、第2の人生に生きがいを感じている、という声が多く、枝物を勧めた私の救いになっている。

今振り返ってみると、私自身ここまでの産地ができるとは想像していなかった。

成長できた要因は「耕作放棄地」「高齢者」「枝物は経営転換が難しい」という負の部分を逆手に取った戦略が奏功したと言って良い。

耕作放棄地を再生

耕作放棄地を再生

普通畑に木を植えることには抵抗感があり、耕作放棄地であれば容易に借地することもできた。定年を間近に控えた人達は定年後何をしようかとの迷いもあり、高度な技術も必要としない枝物栽培は受け入れやすかった。また、一度枝物を植えてしまえば普通畑に戻し、野菜等の栽培に転換することは容易ではなく、継続性があり、栽培面積を積み上げることができ、年々面積が拡大した。

部会員数、栽培面積の拡大により生産量も飛躍的に増加し、主力品目である花桃は、当初農協の水稲育苗センターで促成していたが、手狭となり、平成26(2014)年に「強い産地づくり交付金」を活用し、枝物専用の促成施設(672平方m)、令和3(21)年に枝物貯蔵施設(576平方m)を建設し他の産地にない一元集中管理が可能となった。

「奥久慈の花桃」としてブランド化し、施設の運営は促成管理者を置き、きめ細かな促成管理を行い、品質の向上に努めている。

この結果「奥久慈の花桃」は市場から極めて高い評価を受け、出荷量12万束(80センチ、5~6本のスリーブ入)の全量が注文販売となっている。

この花桃を起点に、現在では250品目以上の枝物を出荷し、今年度は2億円の売り上げを達成することが確実となり、日本有数の枝物産地に成長させることができた。

「心が伝わる産地をめざして!!」を組織理念とする枝物部会は、生産活動以外にも枝物を通した様々な地域貢献、社会貢献にも取り組んでいる。特に若い人たちに枝物、花の持つ魅力を伝え、花に親しんでもらうため、「全国高校生花いけバトル」に地元高校生(県立小瀬高校)と挑戦し、平成30(2018)年関東大会に初出場・初優勝を飾り全国大会に進むことができた。

翌年には茨城大会の開催を県に要請し、令和3(21)年には茨城大会での優勝校が全国優勝。今年度は再び地元小瀬高校が県大会で優勝し、令和5(23)年1月に開かれる全国大会に出場することとなった。

また、県や市が主催するイベントでの枝物装飾や、新型コロナ禍で医療関係者を激励するため水戸協同病院への装飾、東日本大震災で被害を受けた福島県浪江町にも比較的風評被害の少ない枝物の導入支援、ウクライナ人道支援のため部会員が枝物を持ち寄り、販売金額59万円を寄贈するなど幅広い活動を行っている。

こうした枝物による地域の活性化や様々な取り組みが評価され、平成23(2011)年茨城園芸振興賞、平成25(13)年全国農業新聞賞、平成28(16)年茨城県農業改良最優秀賞、令和元(19)年「ディスカバー農山漁村の宝」に選定されるなど、様々な賞を受けており、今回の農協人文化賞を励みに更なる産地の発展に力を注いで行きたい。

【略歴】いしかわ・こうたろう 昭和24 年(1949)生まれ。茨城県立農業大学校卒業。昭和44(1969)年茨城県農協中央会入会、平成6(1994)年経営監査部長、平成7(1995)年組織経営部長、平成9(1997)年総合情報部長、平成11(1999)年参事、平成15(2003)年常務理事就任、平成17(2005)年常務理事退任、平成17(2005)年JA茨城みどり枝物生産部会長(現JA常陸)、平成31(2019)年JA常陸奥久慈枝物部会会長~現在に至る

【略歴】いしかわ・こうたろう 昭和24 年(1949)生まれ。茨城県立農業大学校卒業。昭和44(1969)年茨城県農協中央会入会、平成6(1994)年経営監査部長、平成7(1995)年組織経営部長、平成9(1997)年総合情報部長、平成11(1999)年参事、平成15(2003)年常務理事就任、平成17(2005)年常務理事退任、平成17(2005)年JA茨城みどり枝物生産部会長(現JA常陸)、平成31(2019)年JA常陸奥久慈枝物部会会長~現在に至る

【推薦の言葉】

枝物栽培で若者参入

平成17年に石川氏が立ち上げたJA茨城みどり枝物生産部会は、耕作放棄地を利用して枝物を増産し、部会員数、栽培面積、売上高を右肩上がりに伸ばしてきた。その結果、地域農業活性化、担い手不足解消の面で大きな成果をあげている。

枝物は荒れた土地でも比較的順調に育ち、手間のかからない花桃が中心で、定年帰農者(高齢者)を取り込むことで軌道に乗せ、栽培面積の拡大につなげている。また枝物が稼げることを知り、若者たちが農業に参入するようになった。定年帰農者のビジネスだったものが、現在は40~20代の若手農業者が次々と参入している。一方、枝物生産部会のスローガンである「心が伝わる産地をめざして」のもと、原発事故で被災した福島県浪江町で、農業復興のための枝物栽培の技術支援や、枝物をセリ販売し代金をウクライナへの人道支援にあてるなど、部会内にとどまらない活動をしている。

【谷口信和選考委員長の講評】

石川氏は県中央会常務理事退任後に地元で枝物部会を立ち上げ、耕作放棄地+高齢者+枝物は経営転換が困難という三重苦を逆手に取って、現在では部会員140人、250品目栽培、売上高2億円の日本有数の枝物産地を築き上げることに成功されました。定年帰農者の取り込みという当初の目論見を大きく超えて、20~40代の若手農業者の参入、地元高校生の間での生け花の普及など地域の活性化にも貢献しています。JA役職員の定年後の活躍の模範といえます。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

(473)設計思想の違い3:ブラジル・豪州・日本の比較から見えてくるもの【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月13日

(473)設計思想の違い3:ブラジル・豪州・日本の比較から見えてくるもの【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月13日 -

「青森もりもり応援キャンペーン」対象商品の送料0円&全商品20%OFF JAタウン2026年2月13日

「青森もりもり応援キャンペーン」対象商品の送料0円&全商品20%OFF JAタウン2026年2月13日 -

濃厚な甘さとジューシーな果汁「デコポン&せとかフェア」20日から開催 JA全農2026年2月13日

濃厚な甘さとジューシーな果汁「デコポン&せとかフェア」20日から開催 JA全農2026年2月13日 -

素材の旨味を引き出す調味料「エーコープ塩こうじパウダーフェア」開催 JA全農2026年2月13日

素材の旨味を引き出す調味料「エーコープ塩こうじパウダーフェア」開催 JA全農2026年2月13日 -

銀座三越みのりみのるマルシェ「豊橋の実り」21日に開催 JA全農2026年2月13日

銀座三越みのりみのるマルシェ「豊橋の実り」21日に開催 JA全農2026年2月13日 -

JAタウン「年度末大決算セール」開催中 対象商品が20%OFF2026年2月13日

JAタウン「年度末大決算セール」開催中 対象商品が20%OFF2026年2月13日 -

「まるごと旬の豊橋フェア」直営飲食店舗で21日から開催 JA全農2026年2月13日

「まるごと旬の豊橋フェア」直営飲食店舗で21日から開催 JA全農2026年2月13日 -

「北海道地チーズ博 2026」開幕 波瑠が語るチーズのある暮らし ホクレン2026年2月13日

「北海道地チーズ博 2026」開幕 波瑠が語るチーズのある暮らし ホクレン2026年2月13日 -

「トゥンクトゥンク」が福岡・札幌・仙台でGREEN×EXPO 2027をPR 2027年国際園芸博覧会協会2026年2月13日

「トゥンクトゥンク」が福岡・札幌・仙台でGREEN×EXPO 2027をPR 2027年国際園芸博覧会協会2026年2月13日 -

「第36回ヤンマー学生懸賞論文・作文」大賞・金賞作品を表彰 ヤンマーアグリ2026年2月13日

「第36回ヤンマー学生懸賞論文・作文」大賞・金賞作品を表彰 ヤンマーアグリ2026年2月13日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月13日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月13日 -

鳥インフル ブルガリアからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月13日

鳥インフル ブルガリアからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月13日 -

静岡県農産物ファン拡大とブランド定着へ「頂フェア」首都圏のヤオコーで開催2026年2月13日

静岡県農産物ファン拡大とブランド定着へ「頂フェア」首都圏のヤオコーで開催2026年2月13日 -

「近いがうまい埼玉産」農産物フェア第3弾「いちご」PR 埼玉県2026年2月13日

「近いがうまい埼玉産」農産物フェア第3弾「いちご」PR 埼玉県2026年2月13日 -

福島・富岡に青果物流の中継拠点を開設 東北広域の安定供給へ 福岡ソノリク2026年2月13日

福島・富岡に青果物流の中継拠点を開設 東北広域の安定供給へ 福岡ソノリク2026年2月13日