水田活用交付金問題 「水田を水田として守る」位置づけを 田代洋一・横浜国大名誉教授2022年4月6日

水田活用の直接支払交付金見直しに危機感が広がっている。産地交付金による飼料用米等への転作支援の加算措置を原則廃止するとともに、今後5年間に一度も米の作付けを行わない農地を交付対象外とする等の見直しを記しているためだ。水田農業に詳しい横浜国立大学名誉教授の田代洋一氏にこの問題について寄稿してもらった。

田代洋一・横浜国大学名誉教授

田代洋一・横浜国大学名誉教授

努力してきた農業者ほどバカを見る

水田活用直接支払い交付金をめぐって、農水省は、5年間水張りしない水田は交付金対象から除外、収穫するだけの年の多年生牧草の助成金は大幅に引き下げる。農業者の戸惑いと反発は大きく、国会でも論議されたが、農水省は方針を変えない。これでは歯を食いしばって転作定着に努力してきた農業者ほどバカを見ることになる。

農水省があげる理由は、5年水張りなしは転作定着(畑化)したとみなせる。ブロックローテーションを促進するため、収穫だけする年の牧草コストは低いーが、それはおかしい。2017年度からの方針というが、なぜその時に言わなかった。2021年衆院選直後から言いだしたのは実にいやらしい。湿害等から転作田を固定せざるをえない地域もある。

多年生牧草の扱いについては、そもそも転作関係の助成金は主食用米を作らないことへの補償であって、年々の転作物コストをカバーすることではない。これまでの制度設計や草地への中山間地直接支払い(傾斜に応じて固定)との整合性に欠ける。

しかし、農水省側にもやむを得ぬ事情があるようだ。2020年10月の財政審は、交付金が大規模層に集中しているが、収益性の低い作物を補助金目当てに作っており、出口がない、と批判した。21年12月の予算編成に関する建議では、加えて「助成金の財政上の持続可能性を高めていくために、輸出用米や高収益作物の作付けを促進していくべきだ」とした。これは予算削減の脅しだ。みどり戦略の予算確保を人質に取られた農水省は唯々諾々と従った。

水田が水田である限り、農業者には米を作る自由がある。その権利を制限するには相応の補償が必要で、それが助成金だった。だからそれを減らすには、水田面積そのものを減らす必要がある。「5年水張りしなかったら」というのもその一つの現れだ。

水田活用交付金をめぐって真に問われているのは、水田を将来に向けてどう位置付けるのかという問題だ。

生産調整50年の歴史が示すもの

その位置づけが主観に陥らないためには、歴史を振り返る必要がある。70年代後半には「田畑輪換」「輪作農法」といった水稲単作農業からの脱却、農法変革の意気込みだった。

しかし、要調整面積が、1971年では水田本地面積に対して18%だったのが、国が配分をやめる直前の2016年には40%まで拡大してきた。年々、転作での消化が困難になるなかで、早くも1984年度には他用途利用米が導入され、87年度から飼料用米、ソルガム・レンゲ等の地力増進作物も転作扱いされるようになった。稲作から畑作物への「作目転換」ではなく、水稲の主食用米以外への「用途転換」が主で、農法変革の夢はついえた。

21世紀に入ると麦は17万ha、大豆は11~13万ha程度で頭打ちで、農水省も「2008年産以降、主食用米の需要減少分は、飼料用米等の拡大で対応されている」とした。つまり水田に水稲を作付けし続ける方向である。

この50年、稲作付面積の地域シェアは東北、北陸にシフトしたが、北関東以北を合計すると49%から61%への変化だ。また稲単一経営の割合は、1995年55%(販売農家)が2020年49%(農業経営体)だ。いずれも半世紀の変化としては小幅で、水稲作が全国普遍的作目であり、農業者の水稲への執着を示す。

いや「執着」というより、水田、稲作が日本の風土に適した国土利用のあり方であることが確認されたといえる。森林率の高い国土にあって、その傾斜地に段状の水田ダムを築くことで居住空間を増やしていった。それが日本人の歴史だ。

生産調整政策の右往左往

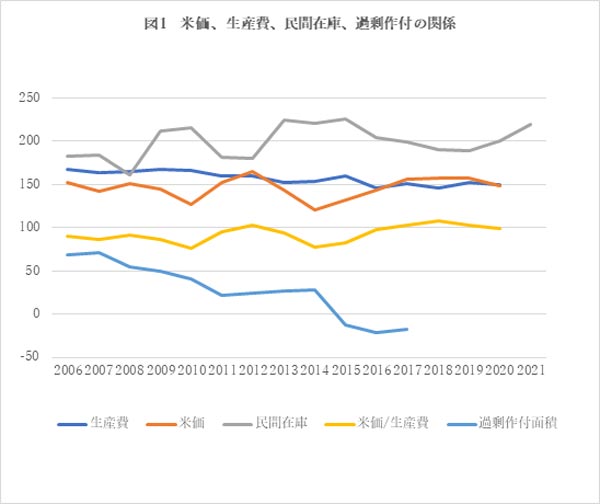

水田を維持するには、稲作の採算が取れる必要があり、そのためには生産調整政策が不可欠である。図1の下から2番目の米価/生産費を注目されたい。過剰作付けが多く民間在庫が200万tを超える時は、この比率は100%を割る(赤字)。過剰作付けが減り、民間在庫が200万tを下回る時は、米価は回復に向かう。

しかし政府は2018年に生産調整の目標配分をやめ、「過剰作付け」という概念自体が消えた。途端に民間在庫は200万tを超え、米価は下がりだし、それにコロナ禍が追い打ちをかけた。政府は調整面積6・7万ha増を「正念場」として呼びかけ、かろうじてクリアされたものの、2022年2月の米価は20年産生産費に対して86%程度である。

それでも達成できたのは、主として飼料用米生産(というより主食利用米の付け替え)によるものであり、飼料用米「さまさま」というべきだが、その助成金の高さが財政審ににらまれ、水田リノベーション事業では飼料用米は対象とされず、作付け転換は「定着性や収益性の高い」麦・大豆・野菜を主にすることとし、水田活用交付金のうち産地交付金も、飼料用米の複数年契約や転作拡大分への助成を見直す。

もしも飼料用米が口をきけたら「この恩知らずめ」と言うだろう。そして麦・大豆・野菜への転作拡大も前述の「いつか来た道」になりかねない。

自給率向上とカーボンニュートラルをめざして

水田こそ日本の風土に即した最適の土地利用だとしたが、それには国民の支持が不可欠である。国民の農業への期待は食料安全保障とGHG(温暖化ガス)削減への貢献であり、そこでは自給率向上政策とみどりの食料システム戦略のあり方、その関連性が問われる。

日本の食料自給率は高度成長期からほぼ一貫して低下してきた。高度成長期には飼料穀物の輸入、80年代後半からは果実・肉類の輸入が強まり、そして90年代後半からはカロリー源のトップである米の消費減退が著しくなった。加えて今後はメガFTAの影響がとくに肉や果実で顕在化する。

農業白書によれば、カロリー自給率38%(2019年)に対して、飼料自給率を反映しない「食料国産率」は46%(2018年)。要するに飼料輸入が自給率を8ポイントも引き下げていることになる。食料自給率向上のカギは飼料自給率の向上である。そして国内でその可能性は水田利用、すなわち飼料用米やWCSの生産しかない。その飼料米生産の拡大にブレーキをかけることは自給率向上を諦めるに等しい。

遠い米国大陸等からのバルキーな飼料穀物の輸入は、日本のフード・マイレージ(キロ×トン)を世界最大たらしめ、それだけGHGの排出が多いということだ。飼料穀物をはじめ自給率を高めることはGHG削減への大きな貢献になる。要するに、自給率向上とみどり戦略の結び目は飼料用米である。

自給率向上の今一つの戦略は米消費の拡大である(輸出もあるが、輸出を自給率計算の分子にカウントすることは疑問)。農協研究会での青柳斉報告によれば、21世紀には高齢世代の米消費の減退が著しい。若い層は横ばいないし微減で、学校給食、公共給食の効果ともいえるが、そこでも志向としてはコメ離れが指摘される。

金額では米は既にパン食に首位を抜かれている。思うにパンは胃に軽く(感じられ)、間食もでき、食の準備も簡単だ。米もパックご飯等の中食は伸びている。ただ「米を食え」ではなく、パン並みの商品開発、隠し包丁のような高齢者食の工夫が期待される。

田んぼダムで国土安全保障を

財政審は、15ha以上層の水田利用は主食用米と転作等が半々、そして転作等の60%はこの層が担うと指摘しつつ、その低収益性と助成金依存を批判している。他方で、みどりの食料システム戦略は財政的裏付けを欠くが、その理由がここから透けて見える。

すなわち15ha以上層の転作等への助成金を、「みどり戦略」でグリーン化させる。そうすれば労せずしてみどり戦略の財政を確保できるし、本命の構造政策にも資するというわけだ。その意味で、農水省は、水田活用交付金をめぐる財務との攻防でもっと踏ん張るべきだった。

とはいえ農水省の戦略もまた怖い。水田農業を大規模層に集約してしまい、それ以外の家族経営や有機農業への取り組みへの政策支援を見通しのないものにしてしまうからだ。

大規模層は地域の転作を引き受けたものの、労力のかからない転作を主にせざるを得ず、また条件不利な農地は引き受けられないので、地域の水田を減らしかねない。それに対し、水田と地域資源の維持、有機農業化、GHG削減、いずれも多様な担い手による地域ぐるみの取り組み、集落営農やグループ農業の取り組みが不可欠である。

朝日新聞2021年12日11日は、「進化する? 田んぼダム」を特集した。日頃、農業に冷淡な全国紙として稀有だ。日本は地球温暖化の影響を最も強く受ける国の一つで、最近の風水害被害の増大はとくに著しい。

コンクリートダムが時代遅れになった今日、日本の国土安全保障は田んぼダムを守ることだ。食料安全保障と国土安全保障の結び目に「水田を水田として守る」ことを位置付けたい。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日