米国の意図とは:ツールとしての関税 ここでも食料安保の重要性明らか2025年3月10日

「米国第一」を掲げるトランプ米国大統領は米国の貿易赤字解消のためなのか輸入品に対する高関税を課す大統領令を乱発している。自ら「取引好き」をも自認するが、これからどこに向かおうとするのか。不透明なところも多いが「米国の意図:ツールとしての関税」と題して経済や農業情勢にも詳しい宮城大学教授の三石誠司氏に寄稿してもらった。

今月に入り、米国はカナダとメキシコからの輸入品に対し25%の関税を課す旨を発表した。さらに中国からの輸入品にも10%の追加関税の動きが伝えられている。

広く知られているように、古代メソポタミアではシュメール人が都市国家を建設し(紀元前3000年頃)、様々な商取引がなされていたようだ。関税の起源のひとつはこうした都市国家間を行き来する商人の通行税や物品税とも考えられている。時代が下がり、ローマ帝国などでも国境を超える商品に対して関税が課せられている。

関税の長い歴史を見ると、そこには伝統的な税収確保手段としての機能とともに、古代都市国家や現代の国家にかかわらず、経済・外交政策の交渉ツールとしての機能があることがわかる。

こうした視点で現状を見ると、個別品目の税率とは別に、例えば米国は農産物に限らずその輸入品に対し、歴史的にどの程度の関税をかけてきたかという疑問が生まれる。現在の米国が主張している25%の関税は自由貿易に慣れた眼から見ればかなり高率である。いったい米国は何をしようとしているのか、本質はやはり貿易赤字の解消ツールとしての関税の活用であろう。

ところで、国際貿易における対象品目が多岐にわたる現代では、個別品目の税率をひとつひとつ確認するアプローチは極めて手間がかかる。例えば、ある食肉部位の輸出入にかかる関税を調べようとした場合、世界共通の番号である(HSコード:輸出入統計品目番号)9桁の数字から特定する必要がある。詳細を見る場合には便利なシステムだが、全体を見るにはなかなか使いにくい。

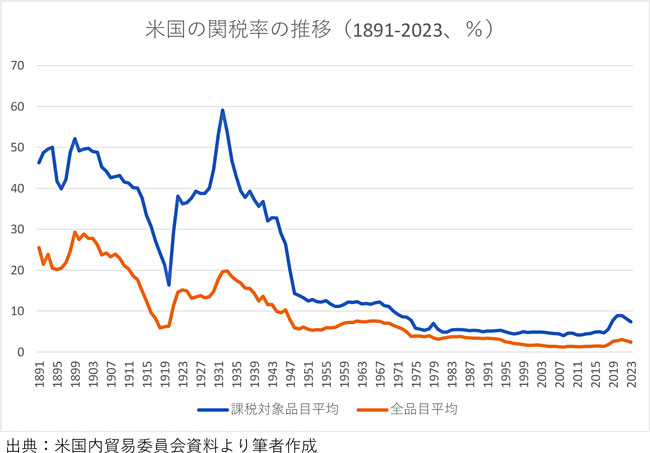

そこで、視点を180度切り替え、過去の米国の関税を長期的観点から確認してみた。基本はこうだ。米国の輸入品総額を、非課税品目と課税対象品目に分ける。さらに、徴収した税金(関税)の総額が各々に占める比率を時系列で確認する。これにより、個別品目ベースではなく、課税対象品目の平均税率と輸入品目全体の平均税率が求められる。概要の把握には十分であろう。これに基づき、1891年から2023年までの米国の関税率の長期推移を示したものがグラフである。

米国の関税率の推移(1891-2023、%)

19世紀後半から20世紀前半までの米国の関税率は課税対象品で見た場合、40~50%、非課税品を含めた全輸入品の平均税率に置き換えた場合でも20%程度である。トランプ大統領がしばしば言及するマッキンリー政権は1897-1901年であり、当時の関税は約50%である。そして米国史上最も高関税の時は世界恐慌の時代、フーバー政権の1929-1933年であり、この時の関税は実に60%弱にまで達している。

さて、世界史に関心がある方は、これらの時代に何が生じたかを思い出して頂きたい。歴史のさまざまな事象における因果関係の解明は極めて難しいが、少なくとも前後の時代背景と合わせて高関税の時代を理解することが必要である。

話を現代に戻すと、第一次トランプ政権(2017-2021年)でも関税は注目された。関税収入のみに注目すると、2017年329億ドルの関税収入(米国内貿易委員会資料、以下同じ)は2020年には644億ドルとほぼ倍増している。バイデン政権でも同傾向が継続し2022年901億ドル、2023年はやや減少し724億ドルである。

宮城大学 三石誠司教授

宮城大学 三石誠司教授

以下は完全な推定である。高関税を課した場合、仮に輸入数量が変わらなければ関税収入は増加する。例えば、2023年の724億ドルは先の課税対象製品全体としての割合で見れば7.4%の税率である。これが25%になれば、税収は3倍以上になる訳だ。貿易赤字解消を至上命題とする2期目のトランプ政権が意図しているのはこのあたりではないか。

ただし、経済は生き物であり、高関税が課されれば対米輸出は抑制されるだけでなく、米国内消費者は本来購入できた輸入製品を高い国産品で賄うことになる。その状態が継続すれば当然の結果として中長期的には国内経済が停滞、ブロック経済から第二次世界大戦へと至ったことは過去の歴史が示すとおりである。

こうした教訓を踏まえ、戦後の世界では半世紀以上かけて関税を低下させ、米国でも全輸入品の金額ベースに占める非課税品の割合は既に68%(2023年)に達している。今回のトランプ関税は、仮に全てが実施された場合には、少なくとも関税については1947年のGATT成立以前の状態に戻ることを示唆させながら、経済・外交の交渉ツールとして関税が用いられていることを理解しておいた方が良い。

以上を直近の現実に置き換えれば、高関税政策の結果、米国内消費が停滞すれば、減少分を輸出で何とかしたいという考えに至る。当面は主たる貿易赤字の対象国であるカナダ・メキシコ、そして中国への対応が中心だが、交渉が難航すれば対日交渉に矛先が向く可能性も十分考えられる。その際、国内農業がしっかりと確立していれば食料は十分と切り返せる。だが、そうでなければ原材料、それも厳しければ次は最終製品までの輸入が一層求められる可能性が高い。だからこそ国内農業生産をしっかりと維持しておかなければならない。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日