「人の空洞化」・「土地の空洞化」・「むらの空洞化」へ 小田切徳美・明治大学教授2015年1月19日

・相互扶助の力が弱まる

・むら機能低下の前に

・地域産業おこしが鍵

・都市の若者が援軍に

政府は「地方創生」を打ち出しているが、従来の公共事業、企業誘致型の振興策が破たんしていることは、今の農村の実態をみるまでもない。明治大学の小田切徳美教授は、いま地域づくりに必要なのは、農村地域の内発的な取り組みと、農村回帰で増えている都会の若者の力だと指摘する。

内発的発展の後押しを

◆相互扶助の力が弱まる

「地方創生」がいよいよ動き出した。政府は、昨年(2014年)12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と「長期ビジョン」を決定した。しかし、その「長期ビジョン」を見ると、過去からの人口の長期動向は語られているが、その過程でどのような問題が、地方、特に農山村に生じたかのリアルな認識はない。

「地方創生」がいよいよ動き出した。政府は、昨年(2014年)12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と「長期ビジョン」を決定した。しかし、その「長期ビジョン」を見ると、過去からの人口の長期動向は語られているが、その過程でどのような問題が、地方、特に農山村に生じたかのリアルな認識はない。

そこで、その点について、手短に振り返ってみよう。1960年代から70年代前半の高度経済成長期には、若者を中心に激しい人口流出が生じた。いわゆる過疎化現象であり、「人の空洞化」とも言える。その後、そうした地域では、残った親世代の高齢化により、農林業が地域内の人々では担えなくなり、一挙に農林地が荒廃化する「土地の空洞化」が生じた。80年代中頃以降、耕作放棄地の急増を契機に中山間地域問題が議論されるようになったのはこのような背景がある。そして、90年代には、「むらの空洞化」が発生する。人口流出や生活様式の変化の波にさらされながらもその機能を維持してきた集落(むら)も、住民のさらなる高齢化や世帯数の減少により、揺らぎ始めたのである。相互扶助の力が低下し、道普請や水路清掃という共同作業さえも継続が困難化する集落も現れている。

このように、農山村では、人、土地、むらの3つの空洞化が、段階的に、そして折り重なるように進んでいる。興味深いことに、その時々で議論された「過疎」「中山間地域」「限界集落」はいずれも造語(ないし新たな意味で使われた言葉)である。ジャーナリスト、研究者そして行政は、その新しい現象(「過疎」「限界集落」)やそれが集中的に現れた地域(「中山間地域」)を問題提起するために、新たな言葉を作らざるを得なかったのである。

(写真)

小田切教授

◆むら機能低下の前に

現在の多くの農山村は、「土地の空洞化」段階以降に位置付く。また「むらの空洞化」段階のものも少なくない。しかし、しばしば誤解があるが、それがすぐに集落の消滅を意味するものではない。それでは、それはいかなるプロセスで進むのであろうか。

現在の多くの農山村は、「土地の空洞化」段階以降に位置付く。また「むらの空洞化」段階のものも少なくない。しかし、しばしば誤解があるが、それがすぐに集落の消滅を意味するものではない。それでは、それはいかなるプロセスで進むのであろうか。

まず、「人の空洞化」の初期の段階では人口の急減が進行する。ただし、この時点ではまだ集落機能の変化は目立たない。世帯数や人口の減少に対応して、例えば集落の役職の統合や廃止、あるいは寄合の開催回数を減らすことにより対応する。地域による相違があるものの、しばしば「限界集落」の基準として使われる高齢化率50%以上という集落でも、実はまだこの段階にあるものがほとんどである。

その後、人口減少は自然減少が中心となり、そのスピードは低下する。しかし、逆に集落機能の低下は徐々に顕在化する。筆者が「むらの空洞化」としているのは、この段階の変化である。顕著に後退するのは集落の農業関係の活動である。生産調整をめぐる話し合いなどはこの段階ではほとんどみられなくなる。それでも、祭り、道普請等の生活面での活動はギリギリの状態ながらも継続され、その状況が長く続く。

ところが、ある段階になると、集落機能の急激な脆弱化が発生する。そこでは、生活に直結する集落機能さえも停止する。この段階になると、住民の諦観が地域の中に急速に拡がっていく。「ここではもうなにをしてもダメだ」という住民意識の一般化である。さらにそれが進むと、集落内には、高齢者ばかりが数名程度となる。集落の寄合は中止され、すべての共同活動が消滅する。

実はこの現象は、多くの場合、水害や地震というインパクトを受けて生じる。また、最近では鳥獣害がそれに相当するケースも多い。その点を強調するのは、このようにいつ起こるかわからない外部からのインパクトが引きがねになるのであれば、政策支援を含めた外部からの働きかけは、「むらの空洞化」以降は直ちに始める必要があり、またそこに至るまでの地域自らの対応が必要になるからである。

(写真)

「田園回帰」を後押しする自治体も増えている

◆地域産業おこしが鍵

この取り組みのポイントは、地域コミュニティの再生と地域経済構造の再構築という形で集約されつつある。紙幅の関係もあり、ここでは地域経済の再生についてまとめておきたい。

この取り組みのポイントは、地域コミュニティの再生と地域経済構造の再構築という形で集約されつつある。紙幅の関係もあり、ここでは地域経済の再生についてまとめておきたい。

農山村では、所得の減少が進む中で、公共事業に依存しない産業構造の再生が改めて課題となっている。その具体的イメージは、ゆず加工で著名な高知県馬路村や「葉っぱビジネス」として名高い徳島県上勝町の「いろどり事業」等が輪郭を示している。それらを含めて、農山村の新しい地域産業は、次の「4つの経済」の構築・確立としてまとめることができる。

第1は、「第6次産業型経済」の構築である。地域農林水産物を加工、販売する「第6次産業」の必要性は、先の馬路村や上勝町の事例につとに示されている。それは、食用農水産物の国内生産額と最終消費飲食費の「食」と「農」のギャップに含まれている付加価値と雇用を、農山村サイドが新たに得ようとする活動でもある。

第2に、「交流産業型経済」の実現である。交流は、都市住民と農村住民の双方の人間的成長の機会である。日本におけるグリーンツーリズムのメッカといえる大分県旧安心院町(現宇佐市)の「農泊」が、高いリピーター率を誇るのはこうした要因による。そのため、交流産業はビジネスとしての成立可能性も大きい。

また第3には、「地域資源保全型経済」の実践が必要である。農山村の地域産業が、地域に固有の「地域資源」を利活用するのは当然のことである。しかし、現在ではそれだけではなく、その地域資源を保全し、磨き上げる過程があることを外部に適切にアピールすることが必要である。地域資源の形成・保全・磨き上げ・利用というプロセスが、ひとつの「物語」となって、商品に埋め込まれた時に、都市の消費者の強い共感が生まれる。

たとえば、最近では、森を守るためには間伐が必要だということは都市住民にもよく知られている。間伐作業が、森林という地域資源を磨き上げ、保全することにつながっているのである。そのため、間伐材を素材とする商品は、「森を守るための商品」というわかりやすい物語性を持っており、高知県馬路村の木製バックのように、ヒット商品となるものも生まれている。その背景には地域資源(森林)保全への消費者の共感がある。

そして、最後には「小さな経済」の構築である。農山村住民へのアンケートによれば、「あといくらぐらいの月額収入が必要か」という問に対する住民の回答は、必ずしも大きな金額ではない。特に、高齢者では、月3万5万円が中心であり、年間でいえば36万~60万円の追加所得である。そこで、このような小さな水準の所得形成機会、すなわち「小さな経済」を確実に地域内に作り出していくことが重要となっている。現在でも、農産物直売所、農産加工、農家レストラン、農家民宿や集落営農オペレーターの所得がこの水準にあり、具体的イメージとなろう。

さらに、このような「小さな経済」が集積すると、それを調整・企画・補完する機能と人材が必要となり、そこに新たに若者の雇用の場面が形成される可能性が生まれる。つまり、「小さな経済」が、若者の就業を可能とする「中規模の経済」の基礎となることが期待される。

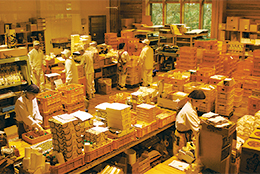

(写真)

地方創生は産業おこしから。JA馬路村の加工施設

◆都市の若者が援軍に

以上に加えて、地域コミュニティの再生も課題となり、その実践も始まり、一部では成熟し始めている。このような経済とコミュニティの再生を一体化した取り組みは「地域づくり」と言われて、特に1990年代から活発化している。それは、バブル経済崩壊以降の「失われた20年」と言われるゼロ成長の歴史と重なり合う。この中で、地域の人々に「農山漁村は内発的にしか発展しない」という地域からの確信や覚悟が生まれていたからである。

高度経済成長期やバブル経済期には、工場やリゾート施設を外部から迎え入れ、地域に雇用と所得を生み出すという外来型発展が当たり前であった。しかし、それが望めない状況で、地域資源を足場に地域コミュニティの力による内発的発展の道が地域の確信となりつつある。その点で、この20年間は少なくとも農山村においては、「失われた」ではなく、「未来に向けた20年」であったと言える。

注目すべきは、そこに「援軍」が生まれていることである。それは、他ならぬ都市の若者である。自らの確信や覚悟のある地域に対して、彼らは、自分達の力でなにかできないかという貢献意識を持ち、地域を訪れ、学び、さらにはその空間を共有しようと移住する者もいる。それは、地域の人びとの内発的発展の確信・覚悟からはじまる好循環と言えよう。

例えば、鳥取県では、県外からの移住者数は2008年度の172人から2013年度には962人と5倍以上に増加している(鳥取県地域振興部とっとり暮らし支援課調べ)。最新の2013年度の移住者世帯の世帯主年齢を見れば、29歳以下が43%、30歳代が23%と、両者で全体の3分の2を占めている。

彼らに聞けば、しっかり自らの方向性を定めた地域は「かっこいい」と言う。このため、その地域づくりをサポートし、その過程で起業や「継業」(従来からある仕事を第3者として継承する)をはかろうとする動きは、「地域おこし協力隊」の政策支援もあり、各地で活発化している。この背景には、国民の「田園回帰」とも言える農山漁村に対する多様な関心の増大がある。それは世代や性別により様々であり、子育て世代を含む青壮年層では移住という行動につながっている。

こうした地域の内発的発展、国民の田園回帰傾向を後押しすることが、本当の意味での「地方創生」であろう。その点で、農山村では、「地方創生」のかけ声に振り回され、また「計画」「ビジョン」づくりにあたふたするのではなく、このいままでの「地域づくり」の取り組みを着実に推し進めることこそ重要である。

重要な記事

最新の記事

-

【浜矩子が斬る! 日本経済】アメリカのベネズエラ侵攻で幕開けした2026年:日本は高い見識を示せるか 強靭性は平和の土壌に2026年1月6日

【浜矩子が斬る! 日本経済】アメリカのベネズエラ侵攻で幕開けした2026年:日本は高い見識を示せるか 強靭性は平和の土壌に2026年1月6日 -

【Jミルク情報発信】需要拡大へ統一サイト 今春にコラボ機能付与2026年1月6日

【Jミルク情報発信】需要拡大へ統一サイト 今春にコラボ機能付与2026年1月6日 -

緑茶の輸出 昨年比1.6倍 11月実績2026年1月6日

緑茶の輸出 昨年比1.6倍 11月実績2026年1月6日 -

カメムシ防除、ハーブが「効果」 JAいなばと小矢部市、水田で実証試験2026年1月6日

カメムシ防除、ハーブが「効果」 JAいなばと小矢部市、水田で実証試験2026年1月6日 -

【2026新年号】牧島かれん衆議院議員にインタビュー 食料安保は地域から、都市農業の多面的機能に期待2026年1月6日

【2026新年号】牧島かれん衆議院議員にインタビュー 食料安保は地域から、都市農業の多面的機能に期待2026年1月6日 -

コメコスト指標は食管復活の足掛かりになり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年1月6日

コメコスト指標は食管復活の足掛かりになり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年1月6日 -

【年頭あいさつ 2026】水戸信彰 住友化学グループ 代表取締役社長2026年1月6日

【年頭あいさつ 2026】水戸信彰 住友化学グループ 代表取締役社長2026年1月6日 -

【年頭あいさつ 2026】宮島浩彰 日比谷花壇 代表取締役社長2026年1月6日

【年頭あいさつ 2026】宮島浩彰 日比谷花壇 代表取締役社長2026年1月6日 -

【年頭あいさつ 2026】春山裕一郎 J-オイルミルズ 代表取締役社長執行役員CEO2026年1月6日

【年頭あいさつ 2026】春山裕一郎 J-オイルミルズ 代表取締役社長執行役員CEO2026年1月6日 -

【人事異動】全集連(2025年12月31日付及び2026年1月1日付)2026年1月6日

【人事異動】全集連(2025年12月31日付及び2026年1月1日付)2026年1月6日 -

除草剤「ラピディシル」2025年日経優秀製品・サービス賞 グローバル部門賞を受賞 住友化学2026年1月6日

除草剤「ラピディシル」2025年日経優秀製品・サービス賞 グローバル部門賞を受賞 住友化学2026年1月6日 -

米文化継承活動「お米のワークショップ」24日に開催 プレナス2026年1月6日

米文化継承活動「お米のワークショップ」24日に開催 プレナス2026年1月6日 -

福島の新しいいちご「ゆうやけベリー」フェア 日本橋ふくしま館MIDETTEで10日から開催2026年1月6日

福島の新しいいちご「ゆうやけベリー」フェア 日本橋ふくしま館MIDETTEで10日から開催2026年1月6日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月6日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月6日 -

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月6日

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月6日 -

若手林業者が語るライブトーク 林業合同就職相談会で初開催 静岡県2026年1月6日

若手林業者が語るライブトーク 林業合同就職相談会で初開催 静岡県2026年1月6日 -

歩行型ジャンボタニシ捕獲機「ジャンタニグッバイ」Makuakeで先行販売開始 ゲンゴロウ本舗2026年1月6日

歩行型ジャンボタニシ捕獲機「ジャンタニグッバイ」Makuakeで先行販売開始 ゲンゴロウ本舗2026年1月6日 -

農業の事業承継・第三者承継をサポート 新規事業「フウドバトン」専用サイトをリリース2026年1月6日

農業の事業承継・第三者承継をサポート 新規事業「フウドバトン」専用サイトをリリース2026年1月6日 -

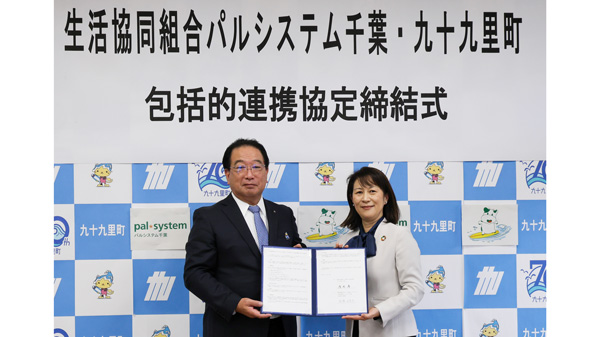

九十九里町と包括的連携協定締結 宅配インフラ活用で地域見守り・子育て応援 パルシステム千葉2026年1月6日

九十九里町と包括的連携協定締結 宅配インフラ活用で地域見守り・子育て応援 パルシステム千葉2026年1月6日 -

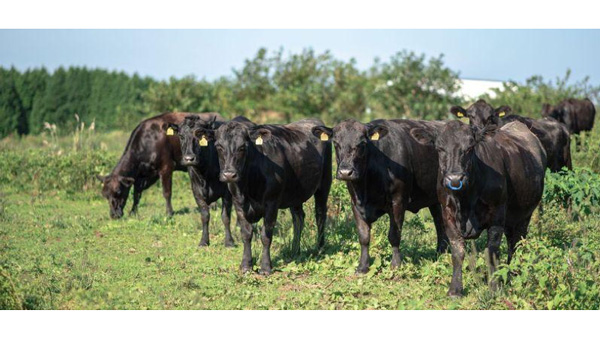

希少和牛「無角和種」未来につなぐ名産地化を推進 山口県阿武町2026年1月6日

希少和牛「無角和種」未来につなぐ名産地化を推進 山口県阿武町2026年1月6日