農政:迫る食料危機 悲鳴をあげる生産者

【迫る食料危機】規模拡大か現状維持か 資材高騰に低米価で悩む大型農家 新潟県上越市ルポ(1)2022年7月28日

新潟県の南西部に広がる高田平野(頚城平野)。国民の主食・米を支える全国でも有数の米地帯だが、農業構造変化が確実に進んでいる。足踏み状態だった農地の流動化が、この数年ピッチが速まった。生産者の高齢化に加え、このところの低米価が続いて、稲作に展望が見い出せず、農業からリタイアする農家が増えたためだが、稲作の大規模経営も将来に対する不安は同じ。こうした生産者の水田を引き受けてさらに規模拡大するべきか、生産資材高騰や米の価格低迷など、経営リスクを避けて現状維持すべきか、いま大型農家はその選択を迫られている。

60haの稲作と直売所を運営する平澤さん

60haの稲作と直売所を運営する平澤さん

「お金を払ってでも田んぼ借りてほしい人も」

上越市の大潟区は、かつての干潟が沼や池として残る水田地帯で、区画整理されたほ場が広がる。この大潟区でも、高齢化で農業機械や設備の更新を機会に稲作をやめ、農地の管理を他人に委託する生産者が増えた。同区で約60haの水田を経営する(有)朝日池総合農場(代表は息子第一さんに継承している)の平澤栄一さん(74)は、「隣の山間地を擁する地区の話ですが、田んぼを貸して地代をもらうのではなく、お金を払ってでも借りてほしいという人も出てきた」と言う。何も作らずに荒らしたくないという思いとともに、一面の水田を雑草で虫食い状態にするわけにはいかないという米どころの事情がある。

こうした動きは、これまでもあったが、この2、3年、目立つようになってきたという。平澤さんの経営も、現在の規模になったのは最近のことで、それまではしばらく30haほどの時があった。

上越市によると、同市の担い手への農地集積率は7割前後で、新潟県の平均(2019年63.9%)より10ポイント近く高い。この背景には、信越化学工業などの企業が早くから進出しており、比較的就業機会に恵まれていたことがある。このため安定兼業で営農が営まれていたが、高齢化で続けられなくなる農家が増えた。

日本の主食を支える高田平野の水田

日本の主食を支える高田平野の水田

大潟区もそのような地域で、同区では米の生産調整以後の基盤整備事業をきっかけに、当時、若手の担い手だった平澤さんらJA青年部の部員が中心になって、耕作できなくなった農家の水田を集めて稲作を続けてきた。平澤さんはこうした水田を引き取って面積を広げ、現在、同区の水田約400haのうち、平澤さんの農業生産法人・朝日池総合農場ともう一つの農業生産法人で約180haの水田を持つ。残りは15~20haの中規模の5、6戸の専業農家が耕作している。隣接する頚城区は約2000haの水田があり、上越市でもまとまった水田地帯だが、頚城区に比べ、後継者が少なかったこともあり、早くから100へkタール規模の法人がいくつか生まれている。

さらに地域を絞って集落単位でみると、平澤さんの農場のある内雁子(うちがんご)集落は、農家数30戸ほどで約40haの水田がある。そのなかで米を作っているのは3、4戸。70歳以上の高齢者が細々と続けている程度で農地の集積率は高い。「遠くない将来、米を作るのはうちと、もう1軒の農家だけになるだろう」と平澤さんは予想する。

豪雪地帯で冬季収入なく 規模拡大に伴う人件費の経営圧迫も

ただ100ha規模になると雇用人数も半端でない。朝日池総合農場はもちやみそなどの加工部門やそれを販売する農産物直売所「むらの市場」などで常に9人を雇う。これが100ha規模になると、精米所の仕事なども加え、十数名の雇用が必要となる。

積雪地帯のため、冬季の収入がなく、この人件費が経営を圧迫し、大型法人のなかには、米のほかエダマメや、ハウストマトなどの園芸作物を導入しており、また高速道路などの除雪作業をしたりして冬季の収入を確保するケースが多い。

60haまで規模を拡大してきた平澤さんだが、さらに規模を拡大するかどうか、悩ましいところに立っている。水田の供給は過剰気味で誰かに預けたいと考えている農家は多い。こうした農家の希望を受けて「田んぼの20~30haを増やすのは簡単だが、その後はどうするか」、先の見通しが立たないというわけだ。

規模拡大には新たなトラクターやコンバインなの大型農業機械も必要で、精米施設までつくると投資金額は億円単位になり、経営上のリスクが大きい。朝日池総合農場は、その名前が示すように、単に米の栽培だけでなく加工や直売も行う。それに何よりも大きいのは米の独自販売ルートを持っていることで、直売所の利用者約1000人のほか、総合農場の米を求める顧客の名簿には5000人の登録がある。これが平澤さんの大きな経営資源(財産)になっている。

「試される日本農業の自立 国はそのための支援を」

平飼いの鶏や、小学生の農業体験のためヤギも飼育。新規の農業参入希望者の研修も受け入れるなど、地域の農業、集落の人のよりどころとなっており、稲作地帯の大型経営の一つのあり方を示している。

稲作地帯の新潟県では、受委託経営による大型の法人経営が育っている。地元の土建業者がその機械力を生かして農地を集積しているケースも見られる。平澤さんは「米は、価格が下がって生産コストが上がり、輸入米との価格差が小さくなった。日本の農業が自立できるかどうかがこれからも試される。国はそのための支援をすべきた」と、これからの稲作経営を展望する。

重要な記事

最新の記事

-

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

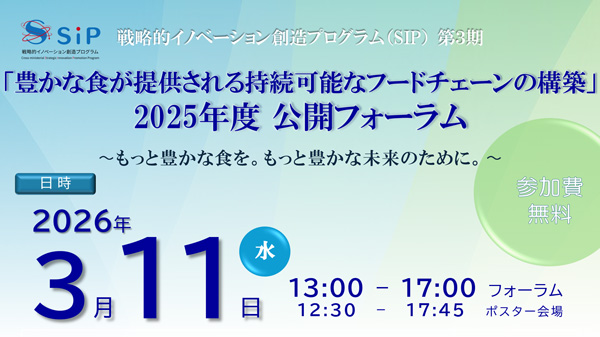

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日