【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】前回のトランプ政権との日米貿易交渉の失敗に学べるか(1)2025年5月15日

第一次トランプ政権下での日米貿易交渉の失敗を繰り返してはならない。第二次トランプ政権との貿易交渉が「盗人に追い銭」「鴨葱」外交にならないよう、2019年11月28日の参議院外交防衛委員会での前回の日米貿易協定に対する筆者の参考人意見陳述の資料を再掲し、前回、何があったのかを確認しておきたい。

1 米国は自動車関税の撤廃を約束した。→していない。

日本側は合意文書を開示せず、「時期は決まっていないが自動車関税の撤廃は約束された」と説明して署名したが、署名後に公にされた米国側の約束文書(英文、邦訳は出さず)には「自動車関税の撤廃についてはさらなる交渉次第」(Customs duties on automobile and auto parts will be subject to further negotiations with respect to the elimination of customs duties)とあり、これが関税撤廃の約束なら「天地がひっくり返る」。米国側も「米国の自動車関税の撤廃はこの協定に含まれていない」と交渉トップがコメントし、効果試算についても、「日本は自動車とその部品の関税撤廃が合意されていないのに、撤廃を仮定して経済効果を計算した」と評している。

なぜ、「ない」約束を「ある」ことにしなくてはいけないか。それは、「ある」ことにしないと、米国側の貿易額の92%をカバーしたとしているのが、50%台に落ち込み、前代未聞の国際法違反協定となり、国会批准ができないからである。

2 米国の関税撤廃率は92%で国際法上問題のない高い貿易カバー率が確保できた。→50%台の史上最悪の国際法違反協定である。

約束は「ない」のに「ある」ことにしてしまうのは無理である。対米輸出の41%が自動車とその部品である(2018年)から、約束されていない関税撤廃をしたと仮定して米国側が貿易額の92%を関税撤廃したという日本政府発表は、本来なら92%から41%を引いた51%に訂正される。「つまみぐい協定」の横行が世界大戦まで招いた反省から生まれたガットのルール(「実質上すべての貿易」=概ね90%以上をカバーする地域協定のみ認める)に基づいて各国が努力してきたので、過去のFTA(自由貿易協定)で貿易のカバー率が85%を下回った協定はほとんどない(川瀬2019)。史上最悪の協定を国会承認するなら、戦後築き上げてきた世界の貿易秩序を破壊する引き金になりかねない。戦後の世界の努力を水泡に帰す犯罪行為で、国会承認はあり得ない。

米国は、大統領選対策として成果を急いで、議会承認なしに大統領権限で発効できる(関税が5%以下の品目しか撤廃しない→詳細は資料1参照)「つまみぐい」協定と位置付けたから、議会承認をしないが、国会で正式に承認する日本側は、国際社会に対する顔向けとしても、責任は重い。

筆者も、役所時代はもちろん、大学に出てから多くのFTA(自由貿易協定)の事前交渉(産官学共同研究会)に参加してきたが、経済産業省や外務省や財務省がWTO(世界貿易機関)ルールとの整合性を世界的にも最も重視してきたと言っても過言ではない。心中察するに余りある。しかも、経済官庁が農業を差し出して確保しようとしてきた「生命線」たる自動車の利益が確保されなかったのだから、泣き面に蜂である。

資料1 中間協定の要件は満たしていない

2018年9月の交渉開始当初はFTAでなくてTAGという別物だと言い張り、今度は、TAGという言葉はいつの間にやら消えて、FTAに辿り着くまでの中間協定のように見せかけてWTO違反をかわそうとしているが、これはWTO上のFTAに向けた中間協定とは認められない。

米国議会承認を必要としない大統領権限の通商法に含めることができるのは、関税が5%未満の品目の関税撤廃のみである。5%以上の関税は半分の関税までの引下げが限度とされている(米国のライト・トラックの関税25%は12.5%が限度)。さらに、ウルグアイ・ラウンド(UR)合意時に米国がセンシティブ農産物に指定した牛肉、乳製品、砂糖、一部の青果物(レタス、トマト、グレープフルーツなど)は含められない(注1) (https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/4202)。自動車とその部品関税が撤廃されないことに加えて、こうした制約からも協定の貿易カバー率は低くなる。

こうした協定でも容認される条件は、WTO上認められる「中間協定」(interim agreement)と位置付けられる場合(注2)であり、そのためには、「妥当な期間内(注3)に関税同盟を組織し、又は自由貿易地域を設定するための計画及び日程を含むものでなければならない」が、今回の日米協定は、そのような位置付けにはなっていない。自動車と部品関税についても関税撤廃の具体的スケジュールは示されていない。

米国の知り合いの弁護士も「通商代表部は包括的FTAに向けてのアーリー・ハーベストと言っているが、本当にそのつもりなのか(次のステップを計画しているのか)、WTO違反の批判をかわすための方便なのか? 」と指摘している(USTR is promoting the deal that was announced at the UN as an "early harvest" and that now they will shift unto a phase two of negotiating for a full FTA. However, whether that is the real plan or that is what is being said to try to put off challenges of this mini-deal as violating GATT Art XXIV remains unclear.)

ACFTA(=ASEANと中国の包括的経済協力枠組み協定)は、包括的協定の一環として、まず、2002年11月に枠組み協定(いわば箱)をつくり、まず、特定農産物8品目について関税削減(アーリー・ハーベスト)をしてから、物品貿易協定、サービス貿易協定、投資協定と、順次、協定を合意・発効していき、2012年12月に全体の議定書を発効した(注4)。今回の日米協定は、第2ステージの交渉が早期に行われることになったとしても、ACFTAのような体裁は全く整っていない。

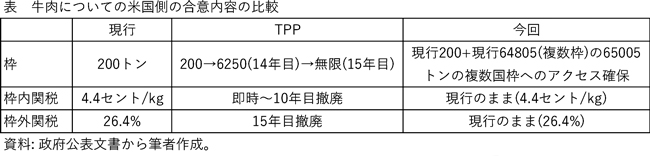

3 日本からの牛肉輸出をTPP(環太平洋連携協定)以上に勝ち取った。→TPP合意で得たものを失った。

対米牛肉輸出の低関税枠は現在200トンしか認められていない。TPPでは低関税枠の拡大しつつ、枠も枠外関税(26.4%)も15年目に撤廃される約束だったことを隠して、今回は200トンから複数国枠にアクセスできる権利を得たのでTPP合意より多くを勝ち得たと政府は言った。実質的には多少の枠の拡大(200トンを少し超えても枠内扱いが可能になる程度)にとどまり、得たものはTPPで合意していた関税撤廃とは比較にならないほど小さい。

4 米国からの牛肉輸入はTPP合意にとどめられた。→TPP超えである。

日本は米国にTPP11協定よりスピードアップして牛肉関税を38.5%から9%まで削減する上、牛肉の低関税が適用される限度(セーフガード)数量は、米国向けに新たに24.2万トン(29.3万トンまで増やす)を設定した。TPP11で設定した61.4万トン(73.8万トンまで増やす)は、TPPで米国も含めて設定した数量がそのままなので、日本にとっては、米国分が「二重」に加わる。

しかも、驚くべきことに、枠を超過して高関税への切換えが発動されたら、それに合わせて枠を増やして発動されないようにしていく約束もしていることが付属的な文書(サイドレター)で後から判明した。これでは、もはや一定以上の輸入を抑制するセーフガードではなく、米国からの牛肉輸入を低関税でいくらでも受け入れていくことになる。

5 コメや乳製品は勝ち取った。→先送りされただけである。

コメはトランプ氏のカリフォルニア(民主党に絶対負ける州)への「いじめ」で除外されたが、コメ団体は当然反発している。米国が抜けたのに、米国も含めて日本が設定した「TPPワイド枠」は乳製品のほか33品目もあり、日本にとっては、米国抜きのTPP11で、すでに元のTPP水準が実現してしまっていることの重大さをまず押さえないといけない。そのうえで、日米協定で米国分が「二重」に追加されれば、即座にTPP超えであった。今回は乳製品などの米国枠の「二重」設定は先送りされたが、酪農団体も反発している。

奇妙なことに、日本側の約束内容に「米国は将来の交渉において農産物に対する特恵的な待遇を追求する」という米国側の強い意思表明が組み込まれている。日本が一層の譲歩を認めたわけではないというが、日本の合意内容の箇所に書いてあるのだから、位置づけは重い。だいたい、米国が自分の一度勝ち取ったものを放棄するわけはなく、今回含まれなかった部分が、このままで済むとは考えられない。現段階で「TPP水準以内にとどめた」というような評価は到底できない。そもそも、TPP水準が大問題だったのだから、TPP水準にとどまったからよかったかのような議論自体が根本的におかしい。

なお、新たな米国枠を付けなくても「密約」で対応される可能性もある。コメについても、WTO枠77万トンの輸入枠のうち「密約」枠36万トンが米国にすでに毎年供与されているが、そこに7万トンを追加する新「密約」が行われることも十分もありうる。また、すでに、日本が別枠の輸入(SBS米)で米国産米の購入を増やそうと努力している傾向もある(表参照)。

バター・脱粉については13.7万トンの現行のWTO枠は不足時に拡大して追加輸入が可能なので、米国分をそこに「恒常的」に組み込むことも可能である(政府関係者も認めている)。

表

6 自動車のために農業を差し出し続けることはない。→差し出し続ける。

記者会見で日本政府は米国との今後の自動車関税撤廃の交渉にあたり、「農産品というカードがない中で厳しい交渉になるのでは」との質問に答えて「農産品というカードがないということはない。TPPでの農産品の関税撤廃率は品目数で82%だったが、今回は40%いかない(注)」、つまり、「自動車のために農産物をさらに差し出す」ことを認めている。

(注) 実際には37%。総品目(タリフライン)数 2594のうち1634が除外。農の総品目数1332、林・水1262。林・水はすべて除外なので、1634-1262=372 が農の除外品目。つまり、農業だけの関税撤廃率72%と思われる。一方、「米国が関税撤廃した農産品は19品目にすぎず、関税撤廃率はTPPの99%からわずか1%へ激減した」(作山巧・明治大学教授)

7 25%の自動車関税の非発動は約束された。→されていない。

米国は国家安全保障を名目にして自動車関税の25%への引上げをWTO違反ではないと正当化しようとしてきた。今後は25%関税は発動しない約束ができたと日本側は説明しているが、協定本文に「協定のいかなる規定も安全保障上の措置をとることを妨げない」とある。これは、安全保障を理由にした自動車への25%関税の発動根拠になりうる。逆に、我が国こそ、この条項に基づいて、安全保障のために食料の国境措置の削減は撤回することにしたとする気概がほしいところである。

要は、EUのようにWTO違反行為には提訴して断固闘うべきところを、日本は「自動車に25%関税をかけられるよりはましだろう」という「犯罪行為」に脅され、完成車と部品の関税撤廃を反故にされ、大量の余剰トウモロコシまで買わされるという「犯罪者に金を払って許しを請う」(細川昌彦・中部大学教授)ような「失うだけの交渉」を展開したあげく、日米で更なる犯罪行為(WTO違反)に手を染めてしまったといえる。

8 日米協定はウィン・ウィンである。→日本が失っただけである。

TPP合意のときに米国が約束した自動車と自動車部品の関税撤廃と、牛肉の関税撤廃は反故になり、日本の米国産牛肉輸入の合意内容は「TPP超え」となり、さらに、協定とセットで、600億円近くの米国の余剰穀物の「肩代わり」購入を(害虫対策の名目で)約束した。日本側の農産品の関税撤廃率72%に対して、米国側の関税撤廃率は1%にすぎない。日本側は「ウィン・ウィン」と表現しているが、トランプ大統領にとって自動車も勝ち取り農産物も勝ち取った「ウィン・ウィン」のように思われる。日本にとって非常に「片務的」なトランプ大統領の選挙対策のためだけの「つまみ食い」協定である。

注) 農産物についての仮定: コメ、砂糖は除外。小麦はマークアップ(関税相当)の45%削減、牛肉関税は9%、生乳価格は7円低下、豚肉は関税1/10など。1ドル=100円で換算。東大鈴木研究室による暫定試算。

(解説1)「価格が10%下落してもコストが10%以上下がる」と仮定すれば、GDPはいくらでも増やせる。「生産性向上効果」はドーピング剤だ。政府試算では、①生産性向上メカニズム、②労働供給増加(賃金上昇)メカニズム、③供給能力増強(投資増加)メカニズム、の3つの「成長メカニズム」を組み込んでいる。「生産性向上メカニズム」として、「貿易開放度(GDPに占める輸出入比率)が1%上昇→生産性が0.1%上昇(TPP12=環太平洋連携協定のときは0.15%上昇)」と見込んでいる。2013年の当初試算では「価格1%下落→生産性1%向上」と見込んでいたのを「貿易開放度」による仮定に変更して2015年のTPP12の大筋合意後の再試算でGDP増加は4倍以上に膨らんだのだから、「貿易開放度」による仮定は「価格の下落以上にコストが下がる」と仮定していることと「同値」であることを意味する。価格下落以上にコストが下がるという生産性向上により実質賃金も上がると仮定して、次に、「労働供給増加メカニズム」として「実質賃金1%上昇→労働供給0.8%増加」と見込む。雇用の増加数をこんな単純に見込むことも疑問である。さらに、「供給能力増強メカニズム」として「GDP1%増加→投資1%増加」で供給能力が増強される。これも単なる希望的観測である。

(解説2) 農産物についての政府の影響試算は、本来、価格(P)が下がれば生産(Q)は減るので、価格下落(△P)×生産減少量(△Q)で生産額の減少額(△PQ)を計算し、「これだけの影響があるから対策はこれだけ必要だ」の順で検討すべきところを本末転倒にし、「影響がないように対策をとるから影響がない」と主張している。農産物価格が10円下落しても差額補填によって10円が相殺されるか、対策の結果、生産費が10円低下する、つまり、実質的な生産者の単位当たりの純収益は変わらないから、生産量Qも所得も変わらない、という理屈になっている。「影響がないように対策をとった」ことを前提に試算した農産物の生産減少額を基に対策を検討するのは論理矛盾である。

(注1) 19 U.S. Code § 4202.Trade agreements authority

(3)Limitations No proclamation may be made under paragraph (1) that--

(A)reduces any rate of duty (other than a rate of duty that does not exceed 5 percent ad valorem on June 29, 2015) to a rate of duty which is less than 50 percent of the rate of such duty that applies on June 29, 2015;

(B)reduces the rate of duty below that applicable under the Uruguay Round Agreements or a successor agreement, on any import sensitive agricultural product; or

(C)increases any rate of duty above the rate that applied on June 29, 2015.

(注2) 関税及び貿易に関する一般協定 (抜粋)

第二十四条 適用地域―国境貿易―関税同盟及び自由貿易地域

5.よって、この協定の規定は、締約国の領域の間で、関税同盟を組織し、若しくは自由貿易地 域を設定し、又は関税同盟の組織若しくは自由貿易地域の設定のために必要な中間協定を締結することを妨げるものではない。ただし、次のことを条件とする。

(c) (a)及び(b)に掲げる中間協定は、妥当な期間内に関税同盟を組織し、又は自由貿易地域を設定するための計画及び日程を含むものでなければならない。

(注3) 「原則10年」が「解釈了解」として合意されている。この決定を主導したのは日本である(川瀬2019)。川瀬剛志「日米貿易協定はWTO協定違反か?」 https://www.rieti.go.jp/jp/special/special_report/108.html

(注4) ACFTAの経緯 (JETRO資料)

ASEANと中国の包括的経済協力枠組み協定=The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China アセアン諸国連合(10カ国)と中国の自由貿易地域を目指した協定で物品貿易協定、サービス貿易協定、投資協定の3つの主協定から構成

2002年11月 ASEAN-中国包括的枠組み協定に署名

2004年 1月 特定農産品8品目(HS2桁)を対象にEarly Harvest実施(タイは2003年10月、フィリピンは2006年1月実施)

2004年11月 物品貿易協定に署名

2005年 7月 物品貿易協定が発効、関税引き下げ開始

2007年 1月 サービス貿易協定署名

2007年 7月 サービス貿易協定発効

2009年 8月 投資協定署名

2009年12月 知的財産に関する覚書署名

2010年 1月 投資協定発効、ASEAN先行6カ国と中国のNormal Track品目の関税撤廃(CLMVは2015年に関税撤廃)

2010年10月 第2議定書署名

2011年 1月 第2議定書発効(三国間貿易、移動証明書発行可能)

2012年11月 第3議定書発効

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日