【緊急特集】気候変動で迫る食料危機(2) 農中総研・田家康客員研究員に聞く「食料争奪戦の様相にも」2021年11月12日

地球温暖化によって食料生産をはじめとして社会にどのような影響が出ているのか。今後の予測も含めて、専門家の研究成果と課題などを(株)農林中金総合研究所の田家康客員研究員に聞いた。

農中総研・田家康客員研究員

農中総研・田家康客員研究員

人間活動原因「疑う余地なし」

今年8月、国連の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)は第6次評価報告書を発表した。そこでは「温室効果ガスの濃度増加は人間活動によって引き起こされたことに疑う余地がない」と、地球温暖化は人間の活動が原因であることが明確だと断定した。

報告書では大気中濃度は増加し続け、2019年の年平均値は二酸化炭素(CO2)が410ppmに達したとしている。

田家氏によればCO2濃度は2500万年前から150ppm~300ppmの範囲で変動していた。それを考えると「人類は地球に登場してから、もっともCO2濃度が高い時代を過ごしている」ことになる。今後についてさまざまなシナリオがあるが、550ppm程度にまで増えるとの見方もある。

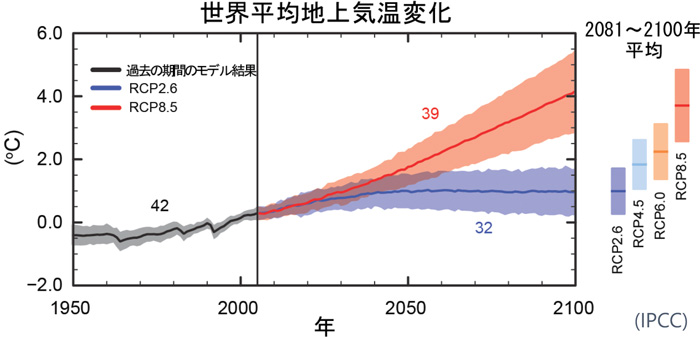

第6次評価報告書では「人為起源の気候変動は、世界中のすべての地域で多くの気象、気候の極端減少にすでに影響を及ぼしている」と強調している。日本については、環境庁と気象庁が昨年12月に発表した「日本の気候変動2020」(図1)で、1898~2019年の間に100年あたり気温が1・24度の割合で上昇し、真夏日、猛暑日、熱帯夜の日数は増加、冬日は減少していると報告している。

(図1)大気中の温室効果ガスの状況

(図1)大気中の温室効果ガスの状況

収量は伸び悩み

地球温暖化は食料供給にどう影響すると考えられているのか。

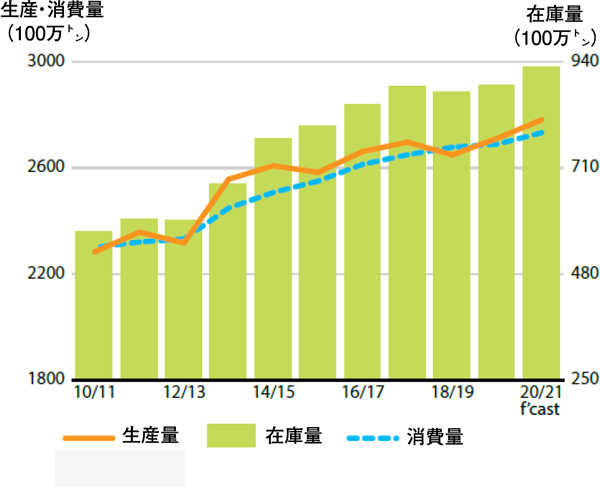

2020/21年の世界の食料(穀物)生産量は27億8000万tで消費量は27億3200万tとなっている。この10年間は生産量と消費量がほぼ見合っている(図2)。また、在庫率も年度末在庫に対する年間生産比でこの3年間は30%程度となっている。

(図2)直近10年間の世界の食料需給

(図2)直近10年間の世界の食料需給

しかし、将来もまったく問題ないかといえば、田家氏は世界人口がアジアとアフリカで増加し続けること、さらに飼料穀物の需要が高まる肉食志向という食生活の変化も考えられると指摘する。

さらに懸念されるのは穀物の収量が頭打ちとの研究も示されていることだ。2017年に発表された分析(Grassini)によるとトウモロコシの収量はまだ全世界で伸びているが、小麦は中国とインドでは上昇しているものの、オランダ、英国、フランスで1990年代以降、収量の伸びが止まっているという。また、コメは中国、韓国、インドネシアで収量の伸びが止まっていることも報告されている。

一方で人口増加と食生活の変化で穀物生産量は2005年から2050年までに2倍に拡大する必要があるとの報告がある(Ray:2013)。この報告は2005年の世界人口65億人が2050年に95億人になるとの前提だ。

土壌水分が減少

穀物生産量を45年間で2倍にするためには、年2・4%の増加率が必要とされる。ところが、1989年~2008年の20年間の実績値は年0・9%~1・6%と、必要な増加率の約半分にとどまっている。しかも、米国や豪州、ブラジルといった重要な穀物産地の24%~39%は生産性の向上が見込めないと指摘されている。

地球温暖化もその一因で土壌水分が減るとの分析もある(Dai 2012)。1980年~1999年と、二酸化炭素の増加をコンピューターでシミュレーションした2080年~2099年の状況を比較した。

それによると豪州や北米の西海岸、ブラジルといった世界の穀倉地帯が水不足に陥ることが示された。

温暖化によって作物の収量が低下するだけでなく不安定化するとの研究もある(Tigchelaar 2018)。

その報告によるとトウモロコシの収量は温暖化により低下する。地球の平均気温の2度上昇と4度上昇では、米国の収量は現状1ha当たり10・5tが8・9t、6tへと低下する。ブラジルでも4・4tが4t、3・2tへと低下する。この傾向は中国でもウクライナでも同様だ。

さらに示されたのが気温が上昇すると収量が低下するだけでなく収量にバラツキが出ることだ。現状では平年作より低くてもマイナス20%程度に収まっているが、気温が上昇するとマイナス40%、60%というシミュレーション結果だった。温暖化によって収量が低下するだけでなく不安定化することも大きな問題となる。 人の健康被害も懸念されている(Battilani 2016)。それによると地球温暖化で発ガン性のあるカビ毒(アフラトキシン)のリスクが増えるという。気温上昇で小麦は東ヨーロッパ、トウモロコシはスペインやイタリアなど地中海沿海諸国でそのリスクが高まる。

1000年残るCO2

こうした研究結果が示すのは食料生産の低下と不安定化だ。したがって、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出抑制はまったなしの課題である。

しかし、「温室効果ガス削減目標を実現したとしても地球温暖化のさまざまな問題は解決しない」と田家氏は強調する。IPCCの報告書でも排出した温室効果ガスは100年経っても4割が残り、1000年経っても2割は残る。つまり、2050年にゼロエミッションを実現したとしても温暖化は止まらないということになる(図3)。

(図3)2℃上昇シナリオと4℃上昇シナリオ

(図3)2℃上昇シナリオと4℃上昇シナリオ

したがってCO2の吸収も大事になる。吸収には陸の植物の光合成と土壌微生物による分解なども働く。その意味で吸収源である農地を農地としてきちんとして使っていくことが重要になる。

北海道の野良芋異変

今後、農業にどのような影響が出るのか。11月1日農研機構が参加した国際研究チームは気候変動の影響で今世紀末(2069―2099年)にトウモロコシ、大豆、米の収量の大幅な悪化を予想するという将来見通しを発表した。小麦では収量が増加するが、いずれの作物でも温暖化影響による変化が従来の想定より早まって起きるとしており、「気候変動適応の正念場」を迎えていると強調している。

こうしたなか北海道で農業生産への影響が懸念されることがあると田家氏は話す。

それは十勝地方の野良芋。十勝地方では芋を機械で効率的に収穫するが、収穫時に土と一緒にこぼれ落ちる小さな芋は畑に残って越冬して雑草化する。これが野良芋で後作物の生育阻害などにつながるため防除が必要になる。

一方で十勝の冬は厳しく土が凍る土壌凍結地帯である。そのため土壌凍結で芋は凍死してしまうものもある。ところが1990年代以降、凍結する土の深さが20センチ以下と浅くなっていることから、凍死せずに越冬し翌年に芽を出して野良芋が発生するようになったのだという。

この問題については北海道農業研究センターが10年ほど前に調査をし冬の気温上昇は見られないとして、むしろ断熱効果のある雪が早く積もることによって凍死しなくなったと結論づけている。同研究センターはこの問題に対処するために、冬の間に雪を除雪して土壌凍結を促進する技術を開発し農家が実施し始めているとして、気候変動に対して生産現場自らが自発的に適応した事例としている。

凍結を促進できても、それにより、かえって土の融解が遅れ春作業に支障を来たすなどの課題もあるが、大規模な土地利用型農業では天気任せにするしかなかったのが、一部でも環境を制御できる可能性も示したといえる。

紛争と地球温暖化

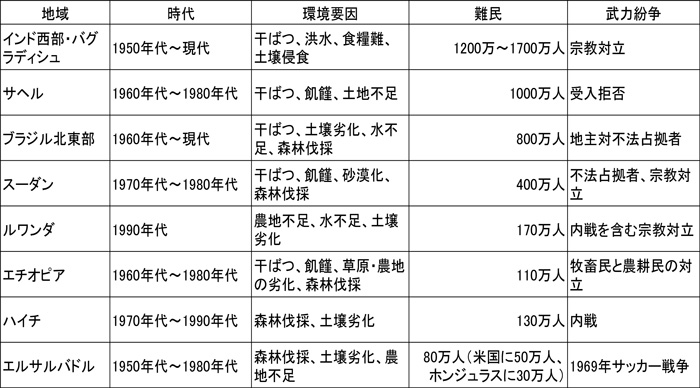

ここまでは温暖化と食料、農業生産の影響を紹介してきたが、田家氏は気候変動が地域紛争などを引き起こしていることも指摘している。

下の表は世界のおもな難民の発生とその環境要因をまとめたものだ。干ばつや洪水、それによる土壌浸食、劣化による食料不足が難民の発生を引き起こしいる。

気候変動と難民の発生 (武力紛争を伴うもので第二次大戦以降)

気候変動と難民の発生 (武力紛争を伴うもので第二次大戦以降)

シリアの内乱の一因をユーフラテス川の水量減少にあるとみる報告もある(Gleik 2014)。それによると1937年~1989年にかけては毎秒1000立方メートルあった水量が1990年~2010年にかけて毎秒700立方メートルへ3割ほど減少したという。これはシリアの気候の乾燥化を示すもので、人間が生活するうえで気象条件の悪化が「シリア内乱の一因ではないか」と指摘している。

ソマリアの戦闘頻度と干ばつの発生を分析した研究もある(Maystadt and Ecker 2014)。それによると同国で干ばつが強く長くなった時期と武装事件の増加に相関関係があることが示された。このほかにも2007年から08年にかけての世界の食料危機が中米のハイチなど各地で暴動を引き起こしたこともある。また、その後のロシアの小麦の不作が北アフリカの食料高騰を招き、それがアラブの春につながったとも言われている。

気候変動は紛争や政治危機のきっかけにもなっているのである。

【国際研究】今世紀末の予測 トウモロコシ24%減

国立環境研究所と農研機構などが参加した8カ国20の研究機関からなる国際研究チームは、将来の気候変動が世界の穀物収量に及ぼす影響について最新の予測を公表した。気候変動が進行した場合、今世紀末の2069~2099年の世界の平均収量は、現在(1983-2013 年)に比べて、トウモロコシでは24%減少する一方、小麦では18%増加する結果だった。

国際研究チームの調査は、IPCCによる第5次評価報告書(第2作業部会報告書)において2014年に行われた前回の予測以来7年ぶりの報告となる。今回の予測には、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書の最新の気候変動予測と12の収量モデルを使用した。

世界の穀物収量に対する気候変動の影響は、前回の予測と比較して、影響の大きさが拡大した。トウモロコシ、大豆、米の収量の大幅な悪化が予測された。気候変動が進行するシナリオ(SSP585)の場合、今世紀末(2069~2099年)のトウモロコシの世界の平均収量は前回の予測では1%増加だったが、今回は逆に24%低下(対1983~2013 年)との予測結果に転じた。

大豆については15%増加(前回)から2%低下(今回)、米は23%増加(前回)から2%増加との結果だった。一方、将来の小麦収量は前回の予測より大きな増加を示し、前回の9%増加から今回では18%増加との予測結果だった。

収量の低下、増加のいずれも、気候変動による変化のほうが年々の変動より大きくなる時期は、前回予測よりも早くなるという。主要生産地域が多い中緯度地域の場合、小麦では2020年代後半から、トウモロコシでは2030年代後半から、米では2090年代からこうした気候変動による収量変化が顕在化すると予測された。

中緯度地域の大豆については、今世紀中には顕在化しないとの予測結果だった。前回、気候変動影響が顕在化すると予測された時期は、小麦で2030年代前半、トウモロコシと米は2090年代以降だったことから、今回の予測では前回予測より10年以上早まった。

気候変動による穀物生産への悪影響に対応することが困難にならないように、気候変動への適応と、気候変動の進行を遅らせるために温室効果ガスの排出削減等を進めることをこれまでの想定よりも早く進めることが必要だ、と国際研究チームは強調している。

同研究成果は、11月2日付で国際学術誌「Nature Food」に掲載された。

【略歴】

たんげ・やすし 1959年神奈川県生まれ。81年横浜国大経済学部卒。農林中央金庫森林担当部長、(独)農林漁業信用基金漁業部長を経て現職。01年気象予報士試験合格。日本気象予報士会東京支部長

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日