"大人の食育"にどのように取り組むか 官民連携食育プラットフォームがキックオフシンポジウム 農水省2025年7月2日

農水省は6月27日の官民連携食育プラットフォーム設立総会に続いて、キックオフシンポジウム「大人の食育を考える」を開いた。

大人の食育の必要性を説明する安岡澄人農水省消費・安全局長

大人の食育の必要性を説明する安岡澄人農水省消費・安全局長

食を取り巻く環境が変化

農水省の安岡澄人消費・安全局長は「官民連携食育プラットフォーム」の活動について、食を取り巻く課題として①朝食の欠食②バランスを欠いた食生活・食習慣③広がる食卓と生産現場との距離④消えていく食文化⑤若者の間で薄れる食への関心を挙げ、「大人の消費者に対する食育がこれまで以上に重要」と指摘。官民による「連携・協働の取り組みを生み出したい」と設立の趣旨を説明した。プラットフォームの設立発起人企業は20社、会員企業・団体は32、7省庁、1自治体(鹿児島県)、協力3団体。

令和7年度の取り組みは、同省「消費者の部屋」での共同展示(6月30日~7月4日)など情報発信を行う。また、勉強会やマッチング・連携の場づくり、連携プロジェクトとして大学での食育特別講義、朝食を食べよう・バランスよく食べようプロジェクト、食や農の現場体験などを予定している。

「食育実践優良法人顕彰」を創設

健康経営優良法人認定制度を活用した「食育実践優良法人顕彰」も創設する。従業員に健康的な食事の提供など食生活改善に向けた取り組みと、その評価を行っている企業を顕彰し、企業内の活力の向上と優良な取り組みを広げることが目的。健康経営優良法人認定に係る調査票(大規模法人)・申請書(中小規模法人)に農水省ホームページ内の「食育実践優良法人顕彰」申請サイトを掲載。取り組みを行っている法人が必要書類を提出し、認定委員会が認定する。

基調講演を行う武見ゆかり教授

基調講演を行う武見ゆかり教授

基調講演「大人の入口での食育の必要性について」

武見ゆかり女子栄養大学副学長・教授

キックオフシンポジウムはプラットフォームのプロジェクトの一環。最初に、食育推進評価専門委員会座長の武見ゆかり氏(女子栄養大学副学長・教授)が「大人の入口での食育の必要性について」をテーマに基調講演を行った。

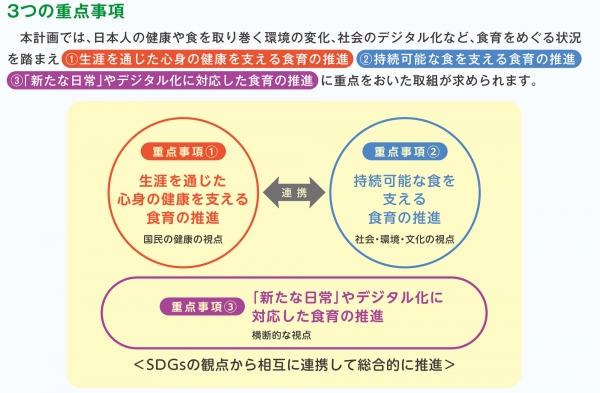

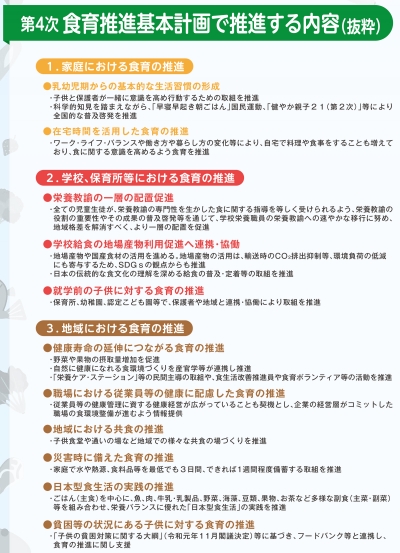

第4次基本計画目標の半分以上が悪化

2005年の食育基本法制定から、現在は第4次基本計画(令和3~7年度)に入り、重点事項が①生涯を通じた心身の健康を支える(国民の健康の視点)②持続可能な食を支える(社会・環境・文化の視点)③「新たな日常」やデジタル化に対応(横断的な視点)にあることを説明。一方で、基本計画の目標に対して「計画策定時と比べて数値が悪化している項目が半分以上を占めている」現状に懸念を示した。

厚労省「令和5年国民健康・栄養調査」では、男性の20歳代15.8%、30歳代27.8%、女性も20歳代21.7%、30歳代22.2%が朝食で「何も食べない」。この現状に対して、武見氏は時間栄養学の研究成果から、24時間の日周リズムは「朝の太陽の光と朝食、身体活動」であることを示し、朝食欠食が身体のリズムを崩し、遺伝子の生体防御反応により「エネルギー代謝が制御され、脂肪合成を促進し、結果として肥満の要因になる」ことを解き明かした。

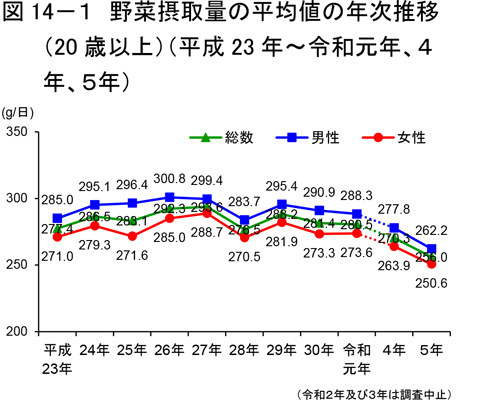

野菜摂取量の平均値の年次推移(20歳以上、年齢調整なし)

野菜摂取量の平均値の年次推移(20歳以上、年齢調整なし)

野菜の摂取量にも触れた。1日350gの目標に対して、全体の平均値(20歳以上)は令和5年に256gに低下し、特に「令和4、5年に大きく下降」している。年代別では男女とも20~40歳代が少ない。また、「食塩摂取量が多い人は野菜摂取量も多い」と指摘。日本を含む東アジアで死亡に占める食事要因では、食塩の摂取過剰が最も多いというデータも示し、食塩の採りすぎが高血圧を早め「若い世代の人も長年の蓄積で何十倍にもなる」と警戒した。

生産体験で価値観を変える

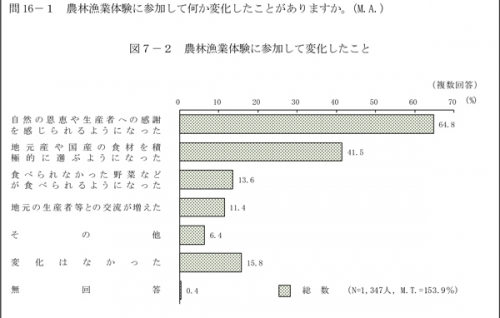

農水省「食育に関する意識調査」で令和6年の「産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の割合」「農林漁業体験を経験した国民(世帯)の割合」がともに、令和2年当時から大きく低下している。その一方で、生産者と消費者との交流では、農林漁業体験に参加し「自然の恩恵や生産者への感謝を感じられるようになった」65%、「地元産や国産の食材を積極的に選ぶようになった」42%など「多くの人が体験の大事さを感じている」とした。

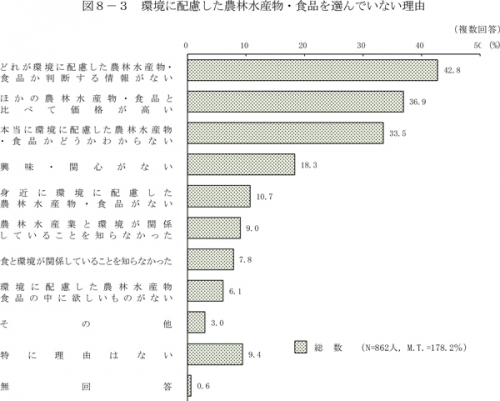

関連して、環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民の割合も令和2年の67.1%から令和6年には61.3%と低下している。選んでいない理由として「判断する情報がない」43%、「価格が高い」37%といった回答から「問題は大きいが、1食あたりで見れば数十円であり、消費者が価値観を変えていく必要がある」と述べた。

国連のFAO(食糧農業機関)やWHO(世界保健機関)による「サステナブル・ヘルシー・ダイエットの推奨」も紹介し「国際的には健康の視点と、社会・環境・文化の視点は統合して推奨すべき」と指摘。こうした視点から「日本の食文化を守りながら(食育を)進める」必要性を強調した。

企業や大学での啓発や教育が重要

20~40歳代の食生活の改善(大人の食育)をどのように進めるか、という点では、家庭と職場、大学など教育機関において、①企業の商品やサービスなどの企業活動を通じたアプローチ②企業の社員に向けて、食への関心を高める啓発普及・職場の食環境づくりを通したアプローチの2つを挙げた。

また、「大人の入り口」である大学の授業を利用した食育(栄養学教育)の実践例も挙げ、受講後に「副菜を増やした」「果物を増やした」「食事の品目数を増やした」「牛乳・乳製品を増やした」「朝食を食べるようになった」などの変化を示した。日本学術会議も2020年に生活習慣病予防では「高校卒業後の健康教育の機会保障」「大学での必修科目化など正しい食育・健康教育の機会」を提言していることも紹介した。

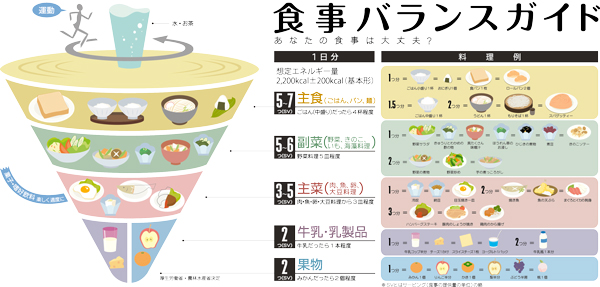

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食育を進めるうえでは、バランスよい料理レベルの簡単な「ものさし」が必要であり、農水省・厚労省による日本の「フードガイド」(Japanese Food Guide Spinning Top)でのセルフチェックを紹介。また、中小企業の職場での「スマートミール弁当」によるエネルギーや食塩摂取量低減の取り組みなどを具体的に紹介した。スマートミールは2018年から開始した認証制度で、科学的根拠に基づく必須・オプション項目を設定したもの。

企業の担当者らが実践事例を紹介

企業の担当者らが実践事例を紹介

基調講演と農水省の説明に続いて、会員企業から実演を交えてのプロジェクト活動が紹介された。最後に、会員企業関係者らによるパネルディスカッションで締めくくられた。

関係者によるパネルディスカッション

関係者によるパネルディスカッション

重要な記事

最新の記事

-

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日 -

温めなくてもとろ~り広がる「torochi(トロチ)」チーズソースをリニューアル 雪印メグミルク2026年2月18日

温めなくてもとろ~り広がる「torochi(トロチ)」チーズソースをリニューアル 雪印メグミルク2026年2月18日