【スマート農業の風】(14)スマート農業のハードルを下げる2025年5月2日

スマート農業を考えるうえで営農管理システムの利用は欠かせない。WEB上のシステムにアクセスしてシステムを利用するのが一般的だが、スマートフォンだけで使用するもの、自宅のパソコンにデータを保存して使用できるもの、データ作成はパソコンでおこないほ場ではスマートフォンを連携させて確認や記入ができるものなど、いろいろなタイプがある。

管理できる項目も、GAP管理では必須の農薬使用量を管理できるものや、使用している農機の稼働時間やメンテナンスタイミングまで管理できるものなど、使用者のニーズに合わせて様々なタイプがある。もちろん、ほ場がどこにあって今何が栽培されているかなどの必要最小限の登録で使用できるものもある。

ただ、どの営農管理システムもほ場の登録が必要となる。ほ場の数が少ない場合はほ場名を明確にすればExcelなどの表計算ソフトでも管理が可能であったが、ほ場数が増えてしまうと名前だけの管理には限界があり、ましてや複数の人間で管理を行う場合はインターネット上の地図ソフトと連携しほ場の場所を明確にする必要がある。また、地図上に作業終了・作業前などの印や、ほ場名を明記できる機能は、作業の効率化に必須となる。

さて、営農管理システムのほ場登録の一般的な方法について説明したい。まず必要になるのは自分の管理するほ場のリストだ。ほ場の名前・面積・栽培している品目など必要最低限のデータは必要だ。そこに栽培方式・播種日・様々な管理内容などを入れるのは管理者の使い方、もしくは営農管理システムの仕様となる。

リストに従いほ場の場所を特定するのだが、一般的な営農管理システムでは搭載されている地図ソフトからほ場の場所を特定しポリゴンと呼ばれるほ場の形を設定していく。地図ソフトも、いわゆる電子地図と呼ばれるカーナビに搭載されている地図と同等のものではほ場の場所が特定できない。そのため、営農管理システムには航空写真や衛星写真を利用した写真地図が搭載されている。これらを使い畦畔(けいはん)の位置を見ながらほ場を登録していく。ほ場の場所を知っていないとできない作業のため、ほ場に詳しいものが作業をすることになる。ほ場の地番が分かっていれば、インターネット上のeMAFF農地ナビの情報からほ場を確認することも可能だが、地番表記がすべてにあるわけではなく万能ではない。白地図にほ場名を記載した地図があれば、登録はかなり早い作業となる。

先の方法では、システムの地図上に自分でポリゴンを作成する方法を記載したが、営農管理システムによってはeMAFF農地ナビでも使用されている筆ポリゴンを搭載しているものもある。それらは、営農管理システムの地図上に筆ポリゴンを基とするポリゴンが掲載されており、これを選択するだけでポリゴンの指定ができるというものである。ただし、この場合もほ場の場所がどこであるかということを作業者が知っている必要がある。

また、一部の営農管理システムではeMAFF農地ナビのデータをダウンロードして活用できるものがある。これらのデータは、自分で編集し自分のポリゴンデータとして活用できるので大変便利である。この方法では、地番の情報も同時に取り込めるので、多数のほ場をいっぺんに登録するようなドローン防除の請負作業などで活用されている。

ここまでは、パソコン上で地図ソフトを確認しながら営農管理システムにポリゴンを作成する方法であったが、パソコンの苦手な人にはなかなか取っ掛かりを見つけにくい作業でもある。そもそも、スマート農業に興味はあるがハードルが高くて取り組めないと言っている方々の多くの原因はパソコンにある。パソコンになじみのない人間がインターネット上の航空写真地図を開いて、その上に印を載せていく作業など覚えるまでに苦労する。

最後に紹介するのは、パソコンで大まかな内容を管理することができ、スマートフォンと協調して使用ができるタイプの営農管理システムである。この営農管理システムは、スマートフォンで地図を表示して現地に赴きその場所に立つことで現在位置が表示できる。普通のスマートフォンの地図ソフトに搭載されている現在位置表示を使用する。その後、営農管理システム内のMARKボタンを押すとポリゴンの登録ができる。つまり作業者は自分の登録したいほ場があれば、ほ場までスマートフォンと一緒に行ってボタンを押すだけで登録ができるわけである。これならパソコンが苦手で地図ソフトで場所を見つけるのも苦労するようなデジタル弱者にも作業が可能となる。ただし、ほ場の形そのままのポリゴンを形成することはできず、いわゆるマークといわれる1点しか表示ができないため、筆ポリゴンのようなほ場の形を地図上で見ることはできない。ただし、後からほ場の形に編集することは可能である。営農管理システムに慣れてからほ場の形を変更することもそのままマークの形で管理することもできるわけだ。

ほ場の登録は、スマート農業の第1歩であり、また、営農管理システムの使用開始にかかってくる面倒な作業でもある。営農管理システムを提供する各社がそれぞれ工夫しながら、作業者が楽になるような仕様をいろいろ備えている。これらの選択は、先に使用している先人に聞くことも重要で、どのようにほ場登録をしたかを確認しながら選ぶのもひとつの方法である。

営農管理システムはスマート農業の入り口として必要な技術である。と同時に、ほ場登録という面倒な作業は避けて通ることができない作業でもある。今回紹介したいろいろな方法を確認し、自分に合った作業方法をみつけ、ぜひ営農管理システムの導入を前向きに検討していただきたいと思う。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 佐賀県2025年12月25日

【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 佐賀県2025年12月25日 -

笹の実と竹の実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第370回2025年12月25日

笹の実と竹の実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第370回2025年12月25日 -

ホットミルクと除夜の鐘 築地本願寺でホットミルクお振舞い JA全農2025年12月25日

ホットミルクと除夜の鐘 築地本願寺でホットミルクお振舞い JA全農2025年12月25日 -

適用拡大情報 殺虫剤「ロムダンフロアブル」 日本曹達2025年12月25日

適用拡大情報 殺虫剤「ロムダンフロアブル」 日本曹達2025年12月25日 -

水稲用一発処理除草剤「トリニティジャンボ」を上市 3剤型体制を構築 石原バイオサイエンス2025年12月25日

水稲用一発処理除草剤「トリニティジャンボ」を上市 3剤型体制を構築 石原バイオサイエンス2025年12月25日 -

無コーティング種子湛水直播で業務用米生産を効率化 成果を公表 生研支援センター2025年12月25日

無コーティング種子湛水直播で業務用米生産を効率化 成果を公表 生研支援センター2025年12月25日 -

地域農業を支える情報インフラ開始「唐沢農機サービス通信」発刊2025年12月25日

地域農業を支える情報インフラ開始「唐沢農機サービス通信」発刊2025年12月25日 -

食品関連事業者と消費者が交流「きょうと食の安心・安全フォーラム」開催 京都府2025年12月25日

食品関連事業者と消費者が交流「きょうと食の安心・安全フォーラム」開催 京都府2025年12月25日 -

障害者雇用推進 多様な支援の形を模索 事例検討会を開催 パルシステム神奈川2025年12月25日

障害者雇用推進 多様な支援の形を模索 事例検討会を開催 パルシステム神奈川2025年12月25日 -

自律走行AIロボット「Adam」オーストラリア市場へ展開 輝翠2025年12月25日

自律走行AIロボット「Adam」オーストラリア市場へ展開 輝翠2025年12月25日 -

山形県米沢市「年の瀬市」米沢魚市場で27日に開催2025年12月25日

山形県米沢市「年の瀬市」米沢魚市場で27日に開催2025年12月25日 -

韓国の生協と味の文化交流 鶏肉の旨みたっぷり「参鶏湯」が新登場 生活クラブ2025年12月25日

韓国の生協と味の文化交流 鶏肉の旨みたっぷり「参鶏湯」が新登場 生活クラブ2025年12月25日 -

コープ共済連「第104回 全国高校サッカー選手権大会」に協賛2025年12月25日

コープ共済連「第104回 全国高校サッカー選手権大会」に協賛2025年12月25日 -

ケイトウ「フランマ」シリーズ 営利生産者向け種子を発売 サカタのタネ2025年12月25日

ケイトウ「フランマ」シリーズ 営利生産者向け種子を発売 サカタのタネ2025年12月25日 -

JA大井川(静岡県)と協業に向けて協議開始 コメリ2025年12月25日

JA大井川(静岡県)と協業に向けて協議開始 コメリ2025年12月25日 -

JAアクセラレーター第7期成果発表会「こどもふるさと便」の取り組み発表 ネッスー2025年12月25日

JAアクセラレーター第7期成果発表会「こどもふるさと便」の取り組み発表 ネッスー2025年12月25日 -

「雑穀エキスパート講座」開講20年で全面オンライン化 日本雑穀協会2025年12月25日

「雑穀エキスパート講座」開講20年で全面オンライン化 日本雑穀協会2025年12月25日 -

農機具王「SHIKI FARMERS CLUB」と協業 肥料と農機を適正価格で提供2025年12月25日

農機具王「SHIKI FARMERS CLUB」と協業 肥料と農機を適正価格で提供2025年12月25日 -

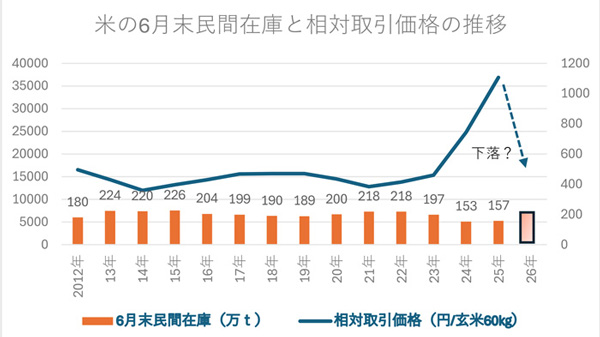

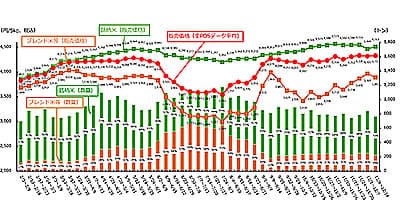

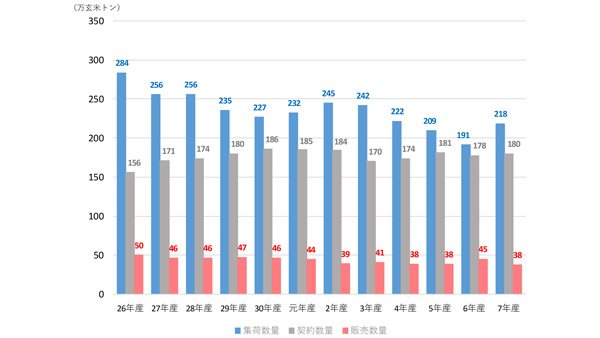

新米の販売数量 前年比7.5万t減 売れ行き鈍る2025年12月24日

新米の販売数量 前年比7.5万t減 売れ行き鈍る2025年12月24日 -

「旧姓使用の法制化」が仕掛ける罠【小松泰信・地方の眼力】2025年12月24日

「旧姓使用の法制化」が仕掛ける罠【小松泰信・地方の眼力】2025年12月24日