農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識2016

【現場で役立つ農薬の基礎知識2016】水稲の本田防除のポイント 豊かで高品質な収穫のために2016年6月14日

まずは、熊本地震に被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。特に、阿蘇地方など大切な水田の地割れや、用水路の破損などにより、本年の作付の見通しも立たたない方も大勢いらっしゃいます。その心労たるや計り知れないものでありましょう。一日でも早い復興をお祈りいたしております。

さて、南の方から梅雨入りの知らせが入る時期となり、イネを加害する病害虫も活発に動き出しています。この時期から中干しの頃までの時期は、幼穂形成や必要茎数確保に重要な時期でもあり、この時期の病害虫の発生程度が最終的な水稲の生育や収量に大きな影響を及ぼすことも多いことから大変重要な病害虫防除時期でもあります。特にいもち病などでは、葉いもちの発生量が多いと、穂いもちの発生を助長してしまい、被害が大きくなってしまうことはよく知られています。豊かで品質の良い収穫を迎えるためには、この時期の防除はぬかりなくやっておく必要があります。以下に、この重要な時期の病害虫防除を上手に進めるためのポイントを整理してみましたので参考にして下さい。

◆水稲本田に発生する病害虫

いもち病

いもち病はいうまでもなく水稲に最も大きな被害を発生させる病害です。病原菌は、糸状菌(かび)で、25℃~28℃の温度と高湿度を好み、しとしと雨が長時間続くときに多く発生します。というのも、いもち病菌は水滴がなければうまく発病できないのに加え、病斑から次世代の胞子を飛散させるのにも90%以上の高湿度が必要だからです。このため、蒸した気候が続くときには蔓延の危険があります。

いもち病はいうまでもなく水稲に最も大きな被害を発生させる病害です。病原菌は、糸状菌(かび)で、25℃~28℃の温度と高湿度を好み、しとしと雨が長時間続くときに多く発生します。というのも、いもち病菌は水滴がなければうまく発病できないのに加え、病斑から次世代の胞子を飛散させるのにも90%以上の高湿度が必要だからです。このため、蒸した気候が続くときには蔓延の危険があります。

被害は水稲生育のどの段階も大きく、苗いもちの場合、初期生育が悪くなって収量が減ったり、葉いもちの伝染源になって病害の蔓延の原因となったりします。また、葉いもちの場合、イネの葉が沢山の病斑にやられて生育が抑制され、ひどい場合は新しい葉が出てくることができない出すくみ状態となり、いわゆる"ずりこみ"状態となって、もはや収穫は望めません。

穂いもちの場合、穂首や籾に病斑ができるため、穂首に病斑ができると穂首から先の穂に栄養が届かなくなり、籾が入らない白穂になるし、籾に病斑ができると稔実不良となったり、着色米の原因ともなります。

いもち病の次に問題となるのが紋枯病という糸状菌(かび)が起こす病害で、いもち病とは違う種類のかびが原因です。

田面水際の茎葉部に、雲形で中央が灰白色の病斑をつくり、それから、だんだんと上位に病斑が伸びていき、止葉まで達することがあります。そこまで行くと減収しますし、念実が悪くなったり、茎葉が病斑によって弱まって倒伏しやすくなりますので、コシヒカリなど背の高い品種は要注意です。

窒素過多による過繁茂などにより、株間の湿度が高くなると発病が多くなるので、特に茎数が多い品種は十分な注意が必要です。

その他の病害は、気候や地域によって発生状況が異なるので地域の指導機関の情報などを入手してしっかりと対策するようにして下さい。

病害は、発生させてからはなかなか抑えるのが難しいことをしっかりと頭に入れておいて下さい。

ウンカなど怖い害虫

一方害虫では、田植え直後から発生するイネミズゾウムシやイネドロオイムシ、セジロウンカ、ヒメトビウンカ、ツマグロヨコバイなどが主なものです。

これらは、まだ幼いイネの葉を加害し、初期生育を遅らせたり、ウイルス病を媒介したりする被害をおこすが、初期の防除をきちんとやればどちらかというと防除しやすいでしょう。

しかし、栽培後期に発生する害虫(トビイロウンカや斑点米カメムシなど)やニカメイガなどは発生がだらだら続いたりして1回の防除ではなかなか抑えることが難しい害虫といえるでしょう。

このため、栽培後半の害虫の発生を低く抑えるためにも、この時期の防除をしっかりと行って下さい。特に常発地では、防除の手を抜かないようにして下さい。

◆上手な防除とは

近年は、気候変動が大きいため、病害虫の発生状況が例年と異なることが多くなっており、発生に応じた適切な防除の実施がだんだん難しくなっています。

特に、特別栽培米など農薬の使用回数が制限される栽培では、使用回数が制限されているが故に、突発的な発生には対応しづらいので注意が必要です。

そんな気象条件の中でも効果の上がる防除対策はどうしたらいいのでしょうか?

予防が最も効率良い防除

「出もしない病害虫の防除に農薬を使うのはナンセンスだ。病害虫が発生した時に必要な農薬を必要な量だけ散布することで過剰な農薬散布を避け、環境に配慮した効率的な防除ができる」という意見があります。

もっともな意見でもあるのですが、現状では、対症療法が必ずしも功を奏するとは限らないこともあるのです。例えば病害の場合、病斑が見つかった時にはじめて発生が確認されますが、病害には、潜伏期間というものがあり、感染してから発病するまで症状が出ない期間があります。このため作物の表面に病斑が無くてもすでに感染しているということもしばしばあります。

つまり、病気を発見して、見つかった部分だけ防除してしまった場合、実は隠れた病害を取りこぼしてしまうこともあり得るのです。そのため、潜伏していた病害が病斑として出現した時には、再び農薬を撒かなければならなくなる。農薬の使用回数は圃場に対してカウントされるので、このような防除を行っていれば、農薬の使用回数はあっという間に回数上限に達してしまうと思われます。

また、保護タイプという農薬は、新たな感染を防ぐことはできるが、既に作物の中に潜伏している病気には効果がないので、散布の時期を誤ると防ぎきることができずに、繰り返し散布しなければならないこともあります。

ということは、目に見えない病害や小さくて見にくい害虫が水田に飛んで来る前のタイミングで、長期に効果が持続する農薬を使用しておくことが、結果的に一番少ない回数で、安定した防除効果を発揮できる場合が多いようです。

もちろん、地域単位で全く発生してこない病害虫は防除する必要はありませんが、毎年発生する病害虫に対しては、年々変わる発生時期や発生量に対応するためにも、長期に持続する農薬をあらかじめ散布して確実に防除する方が、より効率的でしかも散布労力をも減らすことができる良い防除法だといえそうです。

育苗箱処理剤を中心に

育苗箱処理剤は、長期に効果が持続するので、少ない防除回数で安定した防除効果を得るためにもってこいの薬剤です。まだ病害虫にさらされていない苗の段階から外敵への備えを済ますことができ、しかも防除の重要な期間を通して効果が期待できるので、気候変動に伴って病害虫の発生状況が多少変化しても、十分な効果を発揮することができるでしょう。

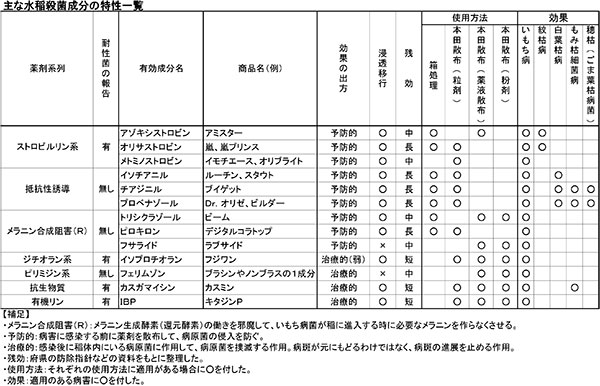

本紙ホームページ(JAcom)に、主な育苗箱処理剤とその有効成分の特性一覧を作成したので選択の参考にして下さい。

また、最近の殺菌剤成分は抵抗性誘導剤が定番となっており、耐性菌による被害のリスクが大きく低下しているが、抵抗性誘導剤以外の薬剤を使用する地域では、耐性菌の発生状況に十分に注意した上で使用するように心がけて下さい。

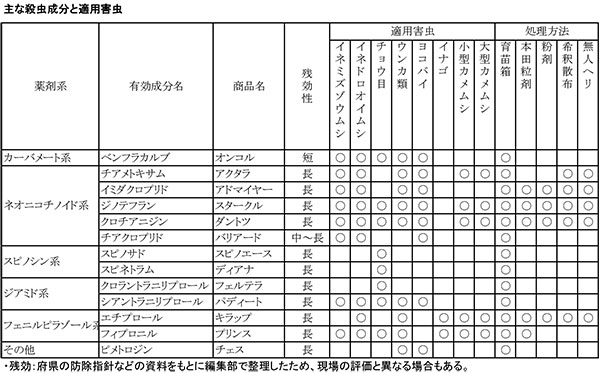

表1のPDFはこちらから

表2のPDFはこちらから

表3のPDFはこちらから

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(175)食料・農業・農村基本計画(17)輸出の促進(輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化)2026年1月10日

シンとんぼ(175)食料・農業・農村基本計画(17)輸出の促進(輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化)2026年1月10日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(92)キノン(求電子系)【防除学習帖】第331回2026年1月10日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(92)キノン(求電子系)【防除学習帖】第331回2026年1月10日 -

農薬の正しい使い方(65)除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第331回2026年1月10日

農薬の正しい使い方(65)除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第331回2026年1月10日 -

「課題解決まで工事させない」 鴨川メガソーラーで熊谷知事 後追い規制、及ばぬ歯がゆさも2026年1月9日

「課題解決まで工事させない」 鴨川メガソーラーで熊谷知事 後追い規制、及ばぬ歯がゆさも2026年1月9日 -

【2026新年号】藤井聡京都大学教授にインタビュー 政府がすべきは「個別所得補償」2026年1月9日

【2026新年号】藤井聡京都大学教授にインタビュー 政府がすべきは「個別所得補償」2026年1月9日 -

(468) テロワールの先へ - 食文化とテクノワール【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月9日

(468) テロワールの先へ - 食文化とテクノワール【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月9日 -

JAタウンのショップ「ホクレン」おすすめ25商品を「お客様送料負担なし」で販売中2026年1月9日

JAタウンのショップ「ホクレン」おすすめ25商品を「お客様送料負担なし」で販売中2026年1月9日 -

岐阜県産いちご「濃姫」フェア「みのるダイニング名古屋店」で開催 JA全農2026年1月9日

岐阜県産いちご「濃姫」フェア「みのるダイニング名古屋店」で開催 JA全農2026年1月9日 -

東山動植物園いのちつなぐ基金からブロンズパートナー認定 JA愛知信連2026年1月9日

東山動植物園いのちつなぐ基金からブロンズパートナー認定 JA愛知信連2026年1月9日 -

JA常陸と初コラボ「献血してほしいもキャンペーン」実施 茨城県赤十字血液センター2026年1月9日

JA常陸と初コラボ「献血してほしいもキャンペーン」実施 茨城県赤十字血液センター2026年1月9日 -

2025農薬年度緑地・ゴルフ場向け農薬出荷実績公表 緑の安全推進協会2026年1月9日

2025農薬年度緑地・ゴルフ場向け農薬出荷実績公表 緑の安全推進協会2026年1月9日 -

デザミス「U-motion」、スマート畜産市場で国内シェア首位2026年1月9日

デザミス「U-motion」、スマート畜産市場で国内シェア首位2026年1月9日 -

アリスタと開発したバイオスティミュラント「ロダルゴ」発売 サカタのタネ2026年1月9日

アリスタと開発したバイオスティミュラント「ロダルゴ」発売 サカタのタネ2026年1月9日 -

宮崎県発・持続可能な農林水産業に挑戦「みやざきGRIP」成果報告会を開催2026年1月9日

宮崎県発・持続可能な農林水産業に挑戦「みやざきGRIP」成果報告会を開催2026年1月9日 -

おつまみにぴったり「しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味」新発売 亀田製菓2026年1月9日

おつまみにぴったり「しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味」新発売 亀田製菓2026年1月9日 -

24店舗それぞれの地域の恵み「いちごの日」限定ケーキが登場 カフェコムサ2026年1月9日

24店舗それぞれの地域の恵み「いちごの日」限定ケーキが登場 カフェコムサ2026年1月9日 -

「ご当地くだものフルーチェ」に「北海道産富良野メロン」新発売 ハウス食品2026年1月9日

「ご当地くだものフルーチェ」に「北海道産富良野メロン」新発売 ハウス食品2026年1月9日 -

役職員19人が沖縄戦跡を視察 戦後80年「戦争と平和」を再認識 パルシステム連合会2026年1月9日

役職員19人が沖縄戦跡を視察 戦後80年「戦争と平和」を再認識 パルシステム連合会2026年1月9日 -

野菜収穫体験「スマート農業体験フェス」開催 くまもとSDGsミライパーク2026年1月9日

野菜収穫体験「スマート農業体験フェス」開催 くまもとSDGsミライパーク2026年1月9日 -

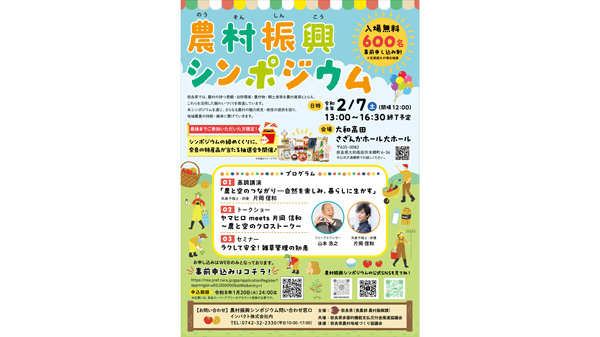

奈良県「農村振興シンポジウム」2月7日に開催2026年1月9日

奈良県「農村振興シンポジウム」2月7日に開催2026年1月9日