農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識2018

【水稲育苗期と初期防除のポイント】健苗育成を心掛け、初期防除の徹底を2018年3月9日

健全な苗の育成は、良質なお米と豊かな収穫を得るための重要なポイントだ。そのため、苗づくりには、今も昔も変わることなく細心の注意と労力がかけられている。その健全な苗の育成を妨げる大きな要因の1つが種子伝染性病害である。水稲に発生する多くの病害は、第1伝染源が罹病種子(病原菌が潜んでいる種子)であることが多いので、病害を起こさないようにするために、種子の更新や種子消毒を徹底したい。また、近年は気候変動にともなって毎年病害虫の発生状況が異なることが多く、例年どおりの防除を行っても適期を逃すケースが増えている。このため、発生する可能性のある病害虫については常に予防的な防除を心掛け、特に本田初期の防除は、その作の病害虫の発生密度を減らしたり、一番効果を出しやすい時期でもあるので、しっかりと行うようにしたい。そこで、今回は、水稲育苗期の重要な作業である種子消毒と本田における初期防除のポイントを取材したので紹介する。

【種子消毒】

<1.主な種子伝染性病害>

主な水稲の種子伝染性病害には、いもち病、ばか苗病、ごま葉枯病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病などがある。これらは、いずれも苗でも発生するが、いもち病などのように、本田に持ち込まれて本田での発生源にもなるのでより注意が必要だ。その他、もみ枯細菌病や苗立枯細菌病などは、育苗時に発生し、苗を台無しにしてしまうので、確実に防除したい病害だ。

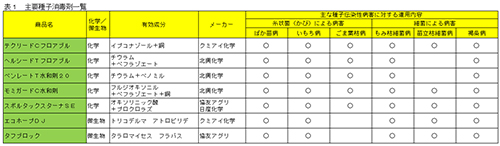

(表1 主要種子消毒剤一覧)

(表1 主要種子消毒剤一覧)

※画像をクリックすると大きな画像が開きます

<2.上手な種子消毒法>

種子消毒の効果を高める第一歩は塩水選である。病害に侵された種子は充実度が悪く軽い場合が多いので、塩水につけて、浮いた軽い種を取り除き、重く沈んだ健全な種子だけを選ぶようにする。その上で、次に紹介する種子消毒法を確実に行うことで、より防除効果が高まる。

(1)温湯消毒

高温のお湯によって種子消毒を行う方法で、概ね60度前後のお湯に10分ほど種籾を浸して殺菌する方法だ。

この方法は、温度管理が重要であり、温度が低いと消毒効果が十分でなくなったり、温度が高すぎると種籾の発芽率が下がったりしてしまう。種もみの発芽率を下げず、十分に消毒効果をあげられる温度が60℃ということだ。このため、いかに均一に全ての種籾に60℃のお湯に当てることができるかが最大のポイントとなるので、種もみ袋の中心部にも十分に熱が伝わるように注意する必要がある。

この対策のためには、専用の処理器を使用したり、湯量を多くしたり、種もみ袋をよくゆするなどの工夫が必要だ。

(2)種子消毒剤

現在市販されている種子消毒剤には、化学合成農薬と微生物が有効成分である微生物農薬がある(表1)。どちらも、有効成分を十分に種籾に付着させ、病原菌の存在する部位にまで到達させることが安定した効果を得るポイントである。

このため、使用する場合は、農薬のラベルをよく読んで、特性にあった上手な使用方法を確実に実行してほしい。

微生物農薬は、病原菌の栄養を横取りしたり、住処を奪ったりすることで効果を発揮するので、病原菌より先に微生物農薬の有効成分菌を増殖させることがより効果を安定させるコツだ。従って、ラベル記載の使用方法を着実に順守してほしい。

また、当たり前のことであるが、種子処理後の廃液の河川等への流出には十分注意し、適切に廃棄することを心掛けたい。

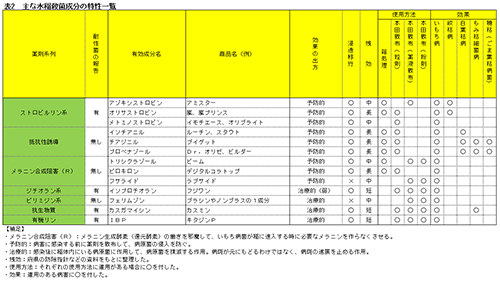

(表2 主な水稲殺菌成分の特性一覧)

(表2 主な水稲殺菌成分の特性一覧)

※画像をクリックすると大きな画像が開きます

【本田初期防除のポイント】

近年の気候変動に対応し、防除適期を逃さないためには、箱処理剤等による予防散布が有効だ。その際、長期に残効が期待できる薬剤を使用すれば、使用回数が少なくても確実に防除効果のあがる防除が可能となる。このため、特別栽培米など農薬の使用回数が制限される栽培にも適している防除法だ。また、本田初期は、まだ病害虫の発生密度も少なく、効果が出やすい時期でもあるので、この時期の防除は確実に行っておきたい。

1.予防散布で効率防除を

「病害虫が発生した時に必要な農薬を必要な量だけ散布すること」が効率的な防除法と考えられているようだが、いつ発生するかもわからない病害虫に目を光らせ、発生と同時に適切な防除を行うことはかなり難しい。近年の大規模化にともなってさらに難しくなっているし、また、発見した時には既に拡散しており手遅れのる場合もあるので発見してからでは間に合わないこともある。例えば、病害の場合、感染してから発病するまで症状が出ない期間(潜伏期間)があるので、病斑が見つかった時には既に目の前の病斑以外にも、病気の症状は出ていないが、すでに感染している株が広がっていることもある。

このため、発生する可能性がある病害虫については、病害虫が発生する前に予防剤を散布しておくことが、病害虫を確実かつ効率的に防除でき、農薬の使用回数も少なくする有効な方法だといえる。

もちろん、地域単位で全く出ない病害虫には防除の必要はないが、地域で毎年発生する病害虫に対しては、年々発生時期や発生量が変わると、その変化に対応するためにも長期に持続する農薬をあらかじめ散布しておいて、確実に防除する方がより効率的な防除法であろう。

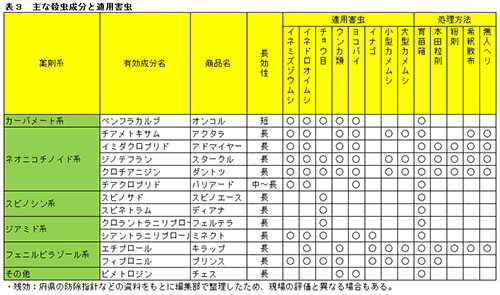

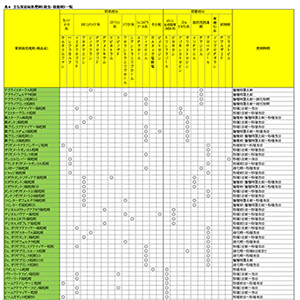

(表3 主な殺虫成分と適用害虫)

(表3 主な殺虫成分と適用害虫)

※画像をクリックすると大きな画像が開きます

2.本田初期防除は、育苗箱処理剤を中心に

本田の初期防除では、その効果の持続性や処理しやすさなどから、長期持続型の育苗箱処理剤を使用することが多くなっている。

本田の初期防除では、その効果の持続性や処理しやすさなどから、長期持続型の育苗箱処理剤を使用することが多くなっている。

この長期持続型の有効成分を含む育苗箱処理剤は、育苗箱に予め処理しておくことで長期に安定した防除効果を発揮するので、確実な本田初期防除が可能となる。

表2、表3に、主な育苗箱処理剤とその有効成分の特性一覧を作成したので、発生する病害虫にあわせて使用薬剤選択の参考にしてほしい。

殺菌剤成分では、現在では抵抗性誘導剤を有効成分とする箱処理剤が主流となっている。主なものは、イソチアニルを有効成分とするルーチン、スタウト、ツインターボ、フルターボなど、プロベナゾールを有効成分とするDr.オリゼ、ビルダーなど、チアジニルを有効成分とブイゲット剤などである。これらは、育苗箱に処理することでいもち病の他、細菌病にも防除効果が期待できる。

いもち病と紋枯病の同時防除に威力を発揮するストロビルリン系薬剤は、耐性菌が発生して効果が低下している地域が多いので、指導機関の情報を十分に確かめるなど注意が必要だ。

殺虫成分では、初期の害虫であるイネミズゾウムシやイネドロオイムシに対し、カーバメート系(オンコルなど)、ネオニコチノイド系(アクタラ、アドマイヤー、ダントツなど)、フェニルピラゾール系(プリンスなど)が定番である。

最近では、チョウ目害虫に高い効果を示すジアミド系薬剤の新規薬剤シアントラニリプロール(ミネクト)が登場し、初期害虫はもとより幅広いチョウ目害虫を中心に多くの水稲害虫防除に有効なことから注目されている。

(表4 主な育苗箱処理剤(殺虫・殺菌剤)一覧)

※画像をクリックすると大きな画像が開きます。上の画像は一部のみ表示しています。

重要な記事

最新の記事

-

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日 -

首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日

首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日 -

坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日

坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日 -

国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日

国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日 -

映画「生きて、生きて、生きろ。」視聴でオンライン座談会開催 パルシステム2026年2月12日

映画「生きて、生きて、生きろ。」視聴でオンライン座談会開催 パルシステム2026年2月12日 -

高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日

高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日